Desde sus entrañas: Radiografía del Centro SCOP

Elisa Drago Quaglia*

Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP

El 19 de septiembre de 2017 se repitió uno de los eventos naturales más significativos de la historia de la CDMX: un terremoto de gran magnitud sacudió la ciudad 32 años después de otro movimiento telúrico, aquel de 1985, e igualmente tuvo profundas repercusiones sociales. En ambos eventos varios edificios con valor patrimonial fueron dañados, principalmente los del siglo XX, cuyas fallas estructurales se concentran en la cimentación y las plantas bajas sin muros de refuerzo laterales. En este contexto, destaca el Conjunto del Centro SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) en las calles de Xola y Eje Central, cuya escala, presencia urbana, jerarquía, ubicación, significado y narrativa estética lo hacen especialmente sensible a la memoria colectiva. Es conocido y reconocido por sus murales, alto relieves y esculturas realizadas por importantes artistas plásticos. La mayoría de los estudios que se han realizado, junto con las últimas acciones gubernamentales aprobadas por el Poder Legislativo, como la del 26 de junio de 2019 en torno al complejo urbano, hacen hincapié principalmente en su valor estético, pero los estudios profundos realizados por el Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP han concluido que este no es su único valor: la cuestión de su salvaguarda, protección y correcta intervención se abordó desde muchas perspectivas técnicas, teóricas e históricas con fundamento en la investigación documentada. Se estableció, a modo de gran conclusión, que la obra artística posee el mismo valor que la obra urbano-arquitectónica, en cuanto a que esta última no es simplemente un bastidor de la primera. Corresponde al pensamiento y a las políticas de una época que aspiraba al progreso de la humanidad mediante el apoyo de la tecnología y las telecomunicaciones. La resultante del diseño del complejo urbano y de su relación con la ciudad es mucho más profunda que un soporte sustituible. Además de consolidar el grupo de investigación y promover la graduación de los estudiantes que conformaron el fuerte de la investigación, se propuso una segunda meta colectivo: coadyuvar en la elaboración del expediente de fundamentos que permitiera promover su declaratoria como bien patrimonial y así, de alguna manera, garantizar las acciones más pertinentes en torno al sitio y sus habitantes.

La postura del Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP ha permanecido firme en que las decisiones respecto al destino, uso, manejo e intervenciones del mismo deben ser públicas y consensuadas. Deben diseñarse de la mano de especialistas en historia del arte, restauración, intervención, ingeniería de suelos, comportamiento estructural y tecnología de modo que sea posible conservar, además del discurso de los murales, su presencia urbana, escala, volumetría y, sobre todo, su vocación de equipamiento gubernamental, cultural y social.

Ante la posibilidad de demolición y la ambigüedad sobre el futuro del lugar, se hab generado diversas propuestas, una demanda de transparencia, movilizaciones ciudadanas y la declaratoria que lo hace monumento artístico.[1] Se insiste en que cualquier plan de salvaguarda o intervención debe basarse en su proceso histórico: los condicionantes del suelo, diseño, edificación y transformaciones a lo largo de su vida útil.[2]

Para ello cabe aclarar que, como equipamiento, Centro SCOP en un inicio no fue planeado, proyectado y construido para el aparato burocrático gubernamental, sino que se trató de la recuperación y transformación de una instalación para la salud: el Hospital 2 de Zona, cuya ejecución se había abandonado en 1950. El cambio de uso no implicó un problema mayor, en cuanto a la solución de plantas libres sostenidas por un sistema estructural de columnas, vigas y losas sin muros de carga intermedios. Las fuentes primarias han sido fundamentales para comprender los daños materiales del complejo; sus murales y estructura como un elemento único integrador, desde el momento mismo de su planeación, diseño, construcción y ejecución. Los planos, fotografías, memorias de cálculo y memorandos, la mayor parte inéditos, fueron esenciales para entender que se trató de una propuesta experimental para edificios de gran altura, que tuvo diversos procesos constructivos, novedosos para su época, teniendo en cuenta las condiciones poco favorables del suelo lacustre de la ciudad de México y su respuesta ante los movimientos telúricos.

Antecedentes

La SCOP surgió en la época de Porfirio Díaz para crear un aparato gubernamental que se encargara de gestionar y realizar las obras públicas del país.[3] Llegó a crecer tanto que fue difícil controlar a cada uno de los departamentos administrativos. Varios intentos a lo largo del siglo XX se propusieron resolver la concentración de funciones, a la par de dotar de vivienda y servicios a los burócratas del Estado.[4] De éstos destaca un intento fallido de Enrique de la Mora, que desde 1950 estaba ya en ejecución. Leonardo Zeevaert se encargó de diseñar un sistema de cimentación profunda que permitiera soportar edificios de gran altura en un suelo de origen lacustre en transición. El terreno donde se comenzó a edificar la obra, en Insurgentes 300, donde el terreno tenía condiciones de resistencia similares, a tres kilómetros al noroeste del Hospital 2 de Zona. En ambos casos, las soluciones para resolver las estructuras, principalmente los cimientos, fueron abordados bajo un denominador común de diseño experimental. Se sabía que el desafío estaba en resolver la estructura de edificios de gran altura sobre un suelo fangoso. Sin embargo, en lo que toca a los terremotos, se pensaba que el suelo lacustre de la Ciudad de México amortiguaría las ondas sísmicas.

En 1953 Carlos Lazo Barreiro fue nombrado titular de la SCOP. Bajo su ideario político de integración gubernamental, estableció el nuevo esquema para la secretaría y se realizó una permuta entre dos instituciones: El IMSS y la SCOP. Con ello se dio por concluido el proyecto de Enrique de la Mora que, para entonces, se entregó solamente con la cimentación completa.[5] En cambio, en los terrenos del Hospital 2 de Zona del IMSS las condiciones fueron complicadas y son las que competen a estas líneas, que están basadas en la consulta de fuentes inéditas del Fondo Augusto Pérez Palacios del Acervo de Arquitectura Mexicana de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (AAM/FA-UNAM).

Diseño, cálculo, construcción y transformación de un equipamiento

El gran programa de dotación de equipamiento hospitalario del régimen revolucionario se encargó de la ejecución y la construcción de hospitales en toda la República Mexicana, desde clínicas de especialidad hasta complejos hospitalarios de zona. La gran mayoría de los arquitectos de esa época se encontraban comprometidos con la causa y fueron contratados por el gobierno para ejecutar alguna obra. Éste fue el caso del Hospital 2 de Zona. Raúl Cacho ya había participado en varios concursos y se le adjudicó en 1945 el diseño arquitectónico del Hospital 2 de Zona. Cacho recibió la asesoría directa de Enrique Yáñez para preconfigurar la solución estructural en esta primera etapa.

El proyecto arquitectónico se ejecutó en 1946 y para finales de ese año se integró Augusto Pérez Palacios, a quien se encargó hacer el diseño estructural final. Pérez Palacios ya tenía experiencia trabajando como calculista y se estaba especializando en hospitales. Para 1946 ya había participado, diseñando o calculando, la estructura de once hospitales.

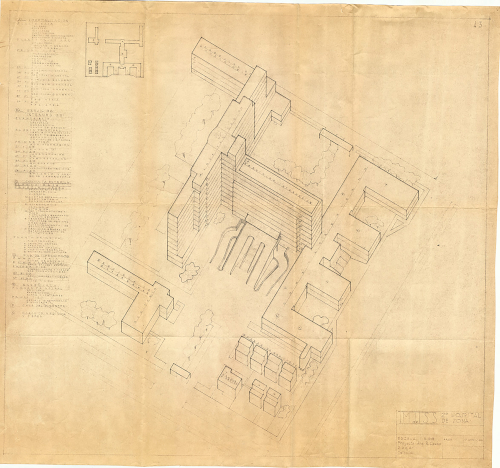

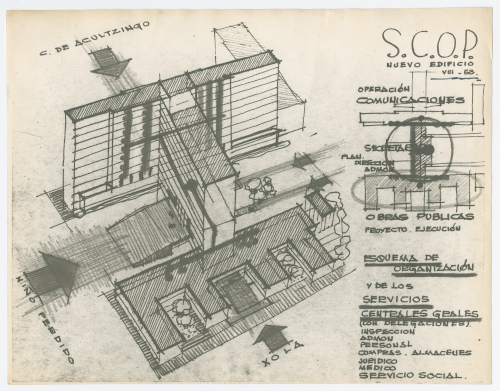

La solución arquitectónica respondió a un esquema funcional de pabellones en peine, volúmenes en esquema T y complementos aislados, separados todos por una zonificación característica para optimizar usos y funciones. Las circulaciones verticales son los conectores entre los distintos cuerpos y pabellones. El diseño arquitectónico, como hospital, sufrió pocas modificaciones internas al transformarse en el Centro SCOP. El diseño volumétrico se conservó gracias al acomodo de distintas funciones y circulaciones en plantas libres (figs. 1 y 2).

Axonométrico del Hospital 2 de zona. Proyecto de Raúl Cacho y cálculos de Augusto Pérez Palacios. Acervo de Arquitectura Mexicana, Fondo Augusto Pérez Palacios, Expediente 084, 1947.

Axonométrico Centro SCOP. Proyecto de Raúl Cacho, Augusto Pérez Palacios y Carlos Lazo. Acervo de Arquitectura Mexicana, Fondo Augusto Pérez Palacios, Expediente 095, 1953.

La estructura del hospital de infecciosos, el único que se había construido totalmente para 1950, había quedado en obra negra en sus nueve niveles. Se retomó y concluyó como parte del proyecto para la SCOP. En 1985 sufrió daños severos y fue demolida en su totalidad.

El cálculo estructural del hospital se desarrolló durante poco más de dos años, entre 1946 y 1948. Los casi 300 planos estructurales y el enorme expediente de cálculos, contenido en el AAM muestran lo difícil que resultaba calcular y dimensionar la cimentación con los sistemas hasta entonces conocidos y utilizados por los arquitectos calculistas. Esto explica por qué Augusto Pérez Palacios fue el encargado de continuar con la obra, al ser nombrado el residente en 1954.

La solución estructural del hospital fue retomada, íntegra, para concluir con la ejecución de obra cuando se realizó la permuta entre el IMSS y la SCOP. Las modificaciones al proyecto arquitectónico original del hospital consistieron en el acomodo de los muros flotantes internos para albergar nuevos usos y la integración de la obra plástica mural y escultórica que le otorgaron su carácter actual. El conjunto de volúmenes transformados, de nosocomio a oficinas burocráticas, se complementó con el complejo habitacional para los trabajadores, equipamientos para la salud, deportivo y recreativo, además de servicios de abastecimiento y guardería.

Entre 1955 y 1960 se hicieron varias propuestas de ampliación, proyección de nuevos edificios y un estacionamiento por el equipo conformado por Augusto Pérez Palacios y Jorge Bravo, que no prosperaron. Para la inauguración de los juegos olímpicos de 1968 se construyó la Torre Central de Telecomunicaciones cuyo proyecto estuvo a cargo de Rafael Mijares, Andrés Giovanini y Pedro Ramírez Vázquez.

El análisis de los documentos permite entender que el cálculo de cargas puntuales fue variable a nivel de desplante, desde –3.50 m hasta –1.5 m, y con una variación discontinua de carga entre las 140 y 220 toneladas, según los tramos diseñados. Si bien, el diseño era adecuado y correcto, según la reglamentación vigente de 1942, hoy no es así y explica algunas de sus fallas, pero también da pistas para solventarlas. Esto se traduce en que el diseño de las estructuras de la época no obedeció al principio básico de proyectar tableros equidistantes, proporcionales y tendencialmente simétricos, como se implementó después de las experiencias en los sismos, por lo que la distribución de las cargas fue discontinua. La propuesta de diseño arquitectónico de un edificio alto, esbelto en uno de los flancos y monumental en el frente sin la correcta proporción entre las secciones longitudinales y transversales, a la larga hace previsible su falla. Los cuerpos en proporción longitudinal mayor a lo recomendado actualmente, según las "Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de 2020", indican que estas proporciones deben estar en el rango máximo regular de 1<2.5, con respecto a la transversal.[6] El edificio principal recuperado del IMSS como Centro SCOP, cuyo tramo más corto es de 15 m por 74 m, posee una proporción irregular de 1<4.9. Además, según el proyecto ejecutivo, fue resuelto de manera continua, sin juntas constructivas. Ante los movimientos oscilatorios y trepidatorios de los sismos, como sucedió en 1985, al ser el inmueble demasiado largo, no se movió de manera monolítica y falló en puntos críticos: cambios de dirección y cambios de nivel. Actualmente, es posible revertir esta condición mediante la mitigación de irregularidades con la elaboración de juntas constructivas a posteriori.

Se propusieron doce tipos de losas para los entrepisos, con claros en las trabes de los 5 m hasta los 0.80 m cuyos peraltes se diseñaron entre 40 cm y 20 cm. Los armados permanecieron constantes con 5 varillas de 3/8" y estribos de ¼" cada 20 cm. Los peraltes de la losa variaban entre los 12 cm y los 14 cm, con un refuerzo mínimo con una varilla de ½" cada 18 cm. Cada tramo se diseñó y armó de manera distinta sin unificación de criterios y con tramos de liga discontinuos. La unificación de criterios hubiera permitido hacer más eficiente la ejecución, garantizando la continuidad de resistencia, flexión y trabajo a partir de un armado más resistente. Esto se puede traducir en que los anclajes, refuerzos y amarres fueron deficientes y solamente agregaron peso adicional sin trabajar adecuadamente de manera continua. Es claro que los cientos de cálculos responden a las cantidades de acero requeridas para que los distintos edificios trabajaran eficientemente por gravedad, pero el reglamento de 1942 no consideraba coeficientes adicionales de refuerzo que permitieran que la cimentación resistiera momentos flexionantes, fuerzas cortantes y axiales, además de momentos torsionantes de entrepiso y momentos de volteo fomentados por movimientos telúricos. Estos coeficientes se han ido actualizando desde 1957, a partir de las experiencias de los terremotos.

Hay que considerar que los cálculos efectuados, además de los coeficientes por sismo, eran los vigentes en el reglamento de construcciones de 1942.[7] Las edificaciones de concreto armado aún no habían tenido que medirse con los movimientos telúricos de gran magnitud, sino hasta 1957.[8] Lo que llama poderosamente la atención es que los ingenieros y arquitectos de la época no hayan considerado que el tipo de terreno fangoso era un factor de riesgo para las edificaciones de gran altura en la ciudad. Pensaban lo contrario: que el lodo iba a amortiguar las ondas telúricas.[9]

La reacción del terreno fue calculada en 3 t/m2, la mitad de lo que se considera actualmente en la zona. Como el sistema de zapatas corridas simples o losas de cimentación propuestas no era adecuado, se optó por un sistema mixto de zapatas/losa aislada apoyadas en una serie de pilotes con contratrabes de liga que a su vez descansaban sobre pilotes de madera con cabezal de concreto.

El diseño de cada zapata, trabe de liga y cálculo de pilotes se realizó de manera individual y no según un criterio unificador a partir del área tributaria con mayor peso. La reacción de los pilotes fue calculada también de manera individual y no homologada, con variables de resistencia entre 22 t a 25 t por pilote. Con ello se verificó entonces el mismo problema de dimensionamiento variable de longitudes, peraltes y armado del acero individual para cada sección, provocando un comportamiento no adecuado de la estructura. Esta falla se verificó tan pronto como se iniciaron las obras.

La excavación estuvo planeada en dos etapas: en la primera, se excavó a una profundidad de 0.80 m por arriba del nivel de las aguas freáticas y, en la segunda, se utilizó un hincador de pilotes para clavarlos. Uno de los planos de excavación y colocación de drenes muestra sesenta puntos para la trinchera de la excavación para el colado de la cimentación. En él se distingue el cálculo del nivel de las aguas freáticas, entre los 3.90 m y los 5.10 m. En esta etapa ocurrió un derrumbe al que se hace referencia en el informe técnico enviado a Enrique de la Mora con motivo de la permuta entre el SCOP y el IMSS en 1953.[10]

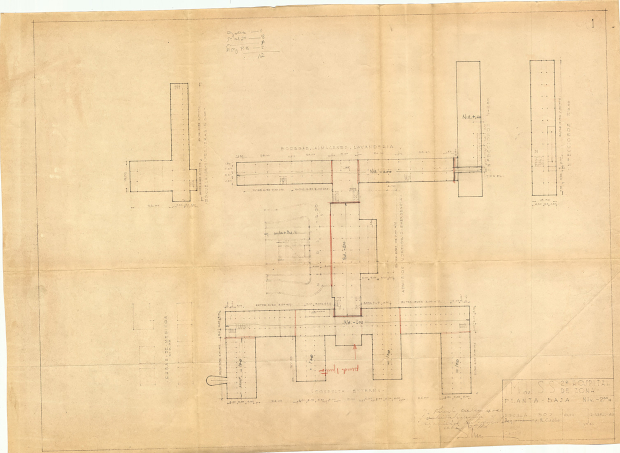

La excavación partió de la ubicación de los ejes extremos de los edificios, hacia el centro, para facilitar los trazos y la colocación de las estacas de líneas de referencia, maniobras previas al clavado definitivo de los pilotes de madera con cabezales de concreto, cuya longitud variaba entre 5 m y 9 m, de acuerdo con la profundidad de la capa del manto más rígido, que solamente podía saberse hasta encontrarla. En este tipo de pilotes, terminados en punta de precisión, una proporción de su longitud debía estar en contacto con el manto freático para garantizar su funcionamiento. El hincado se realizaba mediante un martillo de vapor y el golpeteo debía ser continuo hasta su colocación final. A pesar de los cálculos, cuando se inició la construcción se hicieron algunas adecuaciones, se aumentaron una serie de pilotes y de puntos de anclaje para la circulación de los elevadores y de las escaleras. Debe considerarse también, como elemento de falla en el tiempo posterior, la disminución del nivel de los mantos freáticos de toda la ciudad y con ello el deterioro de algunos pilotes (fig. 3).

Planta arquitectónica Hospital 2 de zona con propuestas de juntas constructivas y adecuaciones al proyecto estructural. Acervo de Arquitectura Mexicana, Fondo Augusto Pérez Palacios, Expediente 084, 1947.

Los pilotes soportaban una losa de cimentación, doblemente armada con estribos a cada 0.40 m y varillas de 3/8". Un error no secundario es que las contratrabes, o trabes de liga, se adelgazan en el punto central equidistante con variaciones de 0.40 m a 0.80 m a lo largo del claro de la contratrabe, además, se hincaron pilotes cuya distribución no sigue un patrón, retícula o criterio claro. Este sistema ha demostrado con el tiempo no ser el más conveniente, a diferencia del sistema de cimentación profunda por sustitución, que tardaría pocos años más en implementarse y adoptarse para edificaciones de gran altura en el suelo lacustre.

Se puede observar que el diseño estructural sí modificó un poco el diseño arquitectónico original, en cuanto a que se propusieron unas cuantas juntas constructivas en algunos cambios de dirección de los distintos cuerpos. Sin embargo, no hubo coincidencia entre estas juntas constructivas y los niveles superiores; de hecho, se advierten desfases en los ejes estructurales y en los tramos más rígidos en contacto con muros flotantes, con respecto a los cuerpos colindantes.

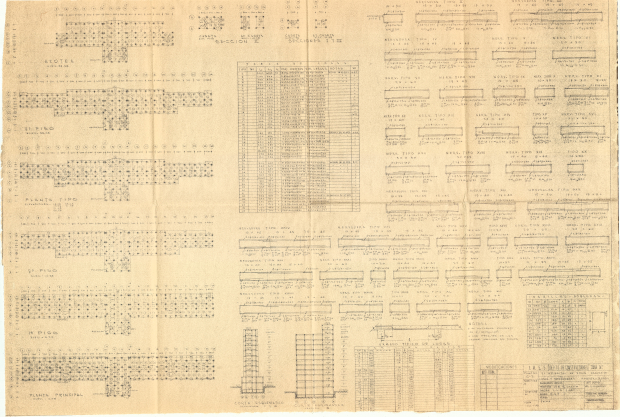

Las columnas se adelgazan en los niveles superiores y sus secciones parten de 50 cm por 50 cm. Se armaron con 4 varillas de 3/8" con estribos a cada 0.25 m en los niveles superiores y aumentan hasta 24 varillas de 1" con estribos a cada 0.15 m hasta la base del pedestal, de 0.85 m por lado. Esto se interpreta de dos maneras: un armado deficiente en los niveles superiores, que provocaron el colapso, y la propuesta de armado exagerado en los niveles inferiores, que hicieron que fuera difícil de vibrar y colar, por lo que el acero en ciertos tramos permaneció expuesto y se formaron burbujas de aire en el colado del concreto. La falla en las columnas también se produjo al contener más del 8 % del área máxima permitida en acero, según lo que marca la normatividad vigente pero acorde a la de su época (fig. 4).

Plano de detalles constructivos de los armados de las estructuras. Acervo de Arquitectura Mexicana, Fondo Augusto Pérez Palacios, Expediente 084, 1947.

En lo que respecta a los ejes normales de las fachadas principales, éstos fueron calculados con el momento diferencial a partir de los momentos parciales con las secciones mayores de ellos, y se pensó en un refuerzo para las esquinas adicionado con bastones. Estas fachadas, como muestran los planos del hospital, eran de muros flotantes más ligeros que los muros portantes. Es importante recalcar que el peso adicional de los 6 000 m2 de murales con su entortado, muros macizos y armados no fue tomado en cuenta y no se modificó el cálculo. La ejecución del proyecto, ya convertido en SCOP, se realizó con el cálculo inicial del hospital (fig. 5).

Detalle del entortado y el soporte de los murales pétreos en la fachada. Fotografía de la autora, Seminario sobre el Centro SCOP, abril 2019.

Es aquí donde hubo una gran sobrecarga de peso adicional en los muros perimetrales, lo que es esencial para explicar los daños del bastidor de los murales; en primer lugar, se hizo trabajar a un elemento decorativo, inerte piel de 1 440 t extras, como elemento estructural; en segundo lugar, los pilotes sufrieron un peso adicional a lo largo de decenios y el movimiento ondulatorio de los sismos venció la resistencia de los cuerpos. Esto daría pistas, también, sobre las ondulaciones en sentido vertical de los bastidores y el desgaste por adherencia e infiltración, el endurecimiento exagerado del concreto y la oxidación de la placa de los murales, haciéndolos sumamente frágiles y prácticamente sostenidos entre sí por acomodo de gravedad.

A pesar de las demoliciones y el recorte de los niveles, además de las distintas acciones para reforzar las estructuras encabezadas por Vicente Medel Martínez después de los sismos de 1985, en 2017 se demostró que los daños vienen desde las entrañas mismas del edificio. La estructura superficial se encuentra afectada por los tramos de cimentación que presentan hundimientos diferenciados y, con ello, la fractura de las contratrabes de liga.

Consideraciones finales

En resumen, los daños del Centro SCOP fueron similares a muchos edificios contemporáneos de su época que sufrieron o colapsaron en los eventos de 1985, 2017 y aún de 1957. Si tomáramos en cuenta la reglamentación vigente hoy, que se aprobó en 2020, el inmueble no cumpliría con los criterios estructurales de seguridad sísmica por el armado de acero insuficiente de las estructuras, la deficiencia de su colocación y la falta de estribos, además de la interrupción de los tramos de armado en las trabes y la conexión entre losas y columnas. El diseño, siguiendo los criterios de 1942, respondía al funcionamiento de la estabilidad de los edificios, pero no se tenía consideración de los terremotos de gran magnitud. Además, durante muchas décadas el suelo lacustre no fue considerado un problema. Se puede observar que las fallas más evidentes fueron de origen, además de las condiciones poco favorables del terreno. El conocimiento que se tenía y la experiencia del comportamiento de los materiales, en estado de experimentación, hicieron patente que tuvo fallas por compresión, cortante, adherencia y flexión.

Ante ello, el discurso político, artístico e histórico de la memoria se encuentra ante una situación crítica y el desafío está en entender cómo se construyó para ponderar, o no, su rescate. Su futuro es incierto.

Las experiencias y distintos eventos, además de las condiciones no previsibles de los sismos, han logrado que las normas y reglamentos estén en constante revisión y actualización. De igual manera, si bien se han reducido los riesgos y daños, no hay que descartar que el concreto con el que se construyó del Centro SCOP está muy cerca de cumplir su vida útil. Aquí entraría el avance técnico especializado de los laboratorios en materiales que permitirían establecer, realmente, la consolidación y garantizar su estabilidad. Lo expuesto en las líneas anteriores se resume en explicar que el sistema estructural del SCOP es un sistema continuo que a lo largo de 70 años ha encontrado su equilibrio y que, cualquier acción futura, debe reconocer el origen y los criterios de su construcción. Las leyes de la física que rigen a nuestro planeta, mediante los principios de Pascal y Arquímedes, no son secundarias. ¿Qué sucederá con el sistema mixto de cimentación, a base de miles de pilotes hincados, si se decide retirar el peso que los mantiene en su lugar? En este punto vale recalcar que cualquier decisión que modifique, altere, cambie la continuidad estructural debe basarse en entender los procesos de diseño, construcción y uso, sin dejar de lado sus valores urbanos, arquitectónicos y artísticos. Es decir, entender la historia del Centro SCOP con una visión integral, no fragmentada.

* Acervo de Arquitectura Mexicana de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (AAM/F-UNAM).

Elisa Drago Quaglia es arquitecta, maestra y doctora en arquitectura por la UNAM. Investigadora en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y actualmente es coordinadora del Acervo de Arquitectura Mexicana de la misma facultad. Es miembro del Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP.

Inserción en Imágenes: 21 de febrero de 2024

[1] Véase "Decreto por el que se declara monumento artístico el conjunto en el que se localizan el Centro SCOP y la Torre Central de Telecomunicaciones y Oficina Telegráfica", Diario Oficial de la Nación, SEGOB, 16 de octubre de 2023, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5705351&fecha=16/10/2023#gsc....

[2] Véase Seminario de Investigación sobre el Centro SCOP, "Análisis formal de los murales del Centro SCOP: Tan cerca y tan lejos", Revista electrónica Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. 23 de agosto 2023, http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/analisis-formal-de-los-mura...

[3] Lourdes Cruz González Franco, "La aportación del conjunto SCOP a la integración plástica mexicana", en Catherine R. Ettinger y Amalia Villalobos Díaz (coordinadoras), La Revolución Mexicana y las artes (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2012), 163-164.

[4] Como ejemplos de esta intención están las tesis para titularse como arquitectos de Enrique de la Mora (1933), Eugenio Peschard (1939) o de Alfonso Pallares y Porfirio Alcántara, "La zona del Palacio de Bellas Artes y su planificación", Arquitectura y Decoración, núm. 14 (enero de 1939): 11-24.

[5] Enrique de la Mora y Palomar, "Correos de México. Edificio Insurgentes SCOP. Complejo Urbano (1950-1954). Insurgentes 300", Acervo de Arquitectura Mexicana, Facultad de Arquitectura, UNAM (en adelante AAM/FA-UNAM), exp. 123-128.

[6] "Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal", Capítulo 2.1. Métodos de análisis sísmico, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 9 de junio de 2020, 20, 27, 54.

[7] Artículos 9 a 18 del capítulo 41.1, publicado el jueves 23 de julio de 1942 en el Diario Oficial para actualizar el de 1920. Se señala como coeficiente sísmico para construcciones de tipo II una sobrecarga del 0.05 del total de la bajada de cargas. En las notas de los planos se hace referencia a una sobrecarga de 200 kg/cm2 y que, además, se debía considerar una redistribución de los cimientos.

[8] Según el registro del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, http://www2.ssn.unam.mx:8080/sismos-fuertes/. El Reglamento de Construcciones se modificó el 18 de diciembre de 1957, haciendo hincapié en el análisis estructural de los edificios de gran altura a raíz de los daños del terremoto de julio de ese año.

[9] S/A, "Se ordenó el cierre de más salas de diversión", Excelsior, 31 de julio de 1957, 14 A. S/A, "Tenemos una capital muy bien construida", Excelsior, 4 de julio de 1957, 4A y 5A.

[10] Enrique de la Mora y Leonardo Zeevaert, Proyecto de Edificio para la SCOP, 1947, AAM/FA-UNAM, exp. 126.