Naturaleza muerta

Alberto Dallal*

dallal@unam.mx

A Jorge Alberto Manrique (1936-2016)

In memoriam

Anónimo, Naturaleza muerta, ca. 1900. Foto: Galería López Quiroga.

EL TÉRMINO NATURALEZA MUERTA resulta atractivo y misterioso porque implica y también produce en la cultura y la mentalidad del veedor una evidente contradicción: lo natural existe en el mundo (eso, páramos mentales, a veces) per se: está ahí: nace, se desarrolla, muere, sobrevive bajo los términos de una dinámica original, independiente: surge, se desarrolla y desaparece por sus propias pistolas, como todos los vegetales y los seres animados, como todos los seres humanos que intentamos ser y, en ocasiones, somos. Naturaleza: naturalidad que acaba por terminar.

Ya cumplido su ciclo, los seres de la naturaleza adquieren el nombre de muertos como si esta muerte o desaparición se refiriera siempre a la desembocadura de un río o a una ciudad que ha quedado sepultada bajo la lava de un estruendoso volcán, o tal vez evoque la sublimada desaparición de un destino en la jamás alcanzada Tierra Prometida. En la época actual sabemos ya que mueren astros, cuerpos, hoyos y naves espaciales y que todos no obstante se quedan girando en el espacio. A estos elementos o ciclos registrables y por eso vivos, contables, descriptibles se les añade un poderoso, impresionante epíteto, muertos, que viene a ser precisamente lo contrario, lo opuesto a esa vitalidad que de manera natural nos han ofrecido la creación, la vida, el deseo o el destino: la cultura.

Todo este consternado viaje por el mundo de la fábula y el arte se manifiesta en cada naturaleza muerta: se halla concentrado en un solo cuadro, en una obra de arte que se hace sublime (viaja por el universo inter-celestial de la mente humana y “hace” historia) precisamente porque la colocamos a la vista de nuestros episodios más sólidos, concretos y a la de nuestros antojos más comunes que se refieren a nuestros hábitos cotidianos: invocan, a la hora de la comida, a una reunión organizada para que los miembros de la familia compartan sus cuitas, invoquen sus gustos elementales, susciten sus humanos deseos de atención, de simpatía y solidaridad familiar antes de volver al trabajo o antes de irse a la cama.

Luis García Guerrero, Mandarina, 1985. Foto: Galería López Quiroga.

David Alfaro Siqueiros, Papaya verde, 1951. Foto: Galería López Quiroga.

Una naturaleza muerta es un cuadro que vemos de reojo, colgado prudentemente en espacios tranquilos o tranquilizantes, domésticos, invariablemente familiares y humanos, como si sus ondas nos cobijaran de manera invisible. Nos hace sentir bien: reivindica a la especie humana. Sabemos que allí están los cuadros con sus escenas y escenarios y este conocimiento nos invade de una dicha secreta o, por lo menos, discreta. Un cierto calorcito. No intentaríamos siquiera relatar su historia ni “nos la sabemos de memoria” porque cambia cada vez que nos acercamos a una pintura. Se trata de un arte para vivir a gusto, en situaciones deleitables y tranquilizantes. Y ya. De ahí la paradoja: las funciones de las naturalezas muertas consisten en la domesticación, aun “mística”, en la humanización de los espacios y en la misión de esparcir elementos, productos, objetos que se hacen, se construyen, se apoderan de la vitalidad y la energía que ha quedado ahí, inerme, con un propósito saboreable y tranquilo. Su razón de ser es, por así decirlo, lo que evidentemente contienen: esparcimiento, trabajo, ciclo vital. Preguntémonos entonces de una vez: ¿será, toda naturaleza muerta, un deleitable mausoleo?

Hablan, entonces, las naturalezas muertas de la vida vivida por los yacentes objetos, animales, flores, vajillas que se exponen: registros de itinerarios: cristales, recetas, tallas, cultivos, escenas de caza, esporádicas fabricaciones de instrumentos y artesanías: trayectorias múltiples, cuchillos de madera y metal, sencillos viajes artesanales en (cima de) la naturaleza. Modos de presentar y de exponer: la tranquilidad de lo inerte. Descripciones. Todo este mundo se halla ahora yacente en el cuadro: inmovilidad, elogio de la vida doméstica, apetito con sordina, rincones favoritos para que las almas descansen, se alimenten, se comuniquen, sobrevivan: una paradójica e incontrolable tranquilidad. Elementos de trueque espiritual.

Francisco Gutiérrez, Bodegón, 1935. Foto: Galería López Quiroga.

Se trata entonces de un homenaje: establecer, pintar, registrar aquello que tuvo vida, energía y hoy se encuentra inerme, a la vista, ante la ponderación, la sorpresa, la reflexión de quien lo mira. ¿Mausoleo? La tradición viene de muy lejos y escogió muchos caminos. En 1633 Pieter Claesz ofrece en un cuadro una copa de vidrio y una de metal tirada sobre una mesa que acoge asimismo a una naranja con la cáscara cortada. Al iniciarse el siglo XX un pintor mexicano realiza algo parecido: muestra unos víveres que salen de un canasto volteado por el peso. Y varios pintores europeos desde el siglo XIV registran las flores, sus colores, la algarabía de sus formas en las bodegas y mercados; las frutas y semillas que seguramente sucumbirán ante un destino inmóvil, secas. Barthel Bruyn el Viejo nos ofrece una calavera, letreros, enseres que nos hablan de seres ejemplares que gastaron vida y milagros cotidianamente. Y, en fin, hay un cuadro de Samuel von Hoogstraten de 1666-1678 que manifiesta, acomodados, instrumentos de trabajo, enseres y objetos inmóviles, inutilizados pero elocuentemente expuestos (como lo son, ahora, nuestros anuncios en las calles o nuestros museos). Eso: las naturalezas muertas ostentan, publicitan, legalizan la inmovilidad: objetos y continentes, flores, viandas se exhiben y desparraman en el cuadro, con un brillante desgano, situados en las habitaciones y muebles: se presentan como muestra de los horarios, anhelos de la tranquilidad familiar y son expresión natural del orden que acaba por imperar en los espacios domésticos a la vista de sus protagonistas. Desfilan asimismo los puestos de los vendedores, las cocinas y sus fogones y costales y enseres, las flores y frutas del mercado: exposición de vidas ahora yacentes a la vista de todos, lisas cáscaras de la existencia y la buena onda humanas. Se trata de abrir los sentidos (de todos) frente a seres y objetos apetitosos. Sutiles monumentos a la sensualidad, al regocijo secreto, aun de manera inesperada o inmediata.

Aparecieron así las naturalezas muertas, llenas de elementos manipulables, ahítos de utilidad; aparecieron también en los cuadros las prácticas con algún objeto o instrumento, a veces con descripciones en los extremos de los cuadros: las herramientas, las monedas, las envolturas y cajas alusivas: espacios y objetos convertidos en situaciones aladas y civilizatorias. Todo un juego de escarceos porque en La última cena ya se presentan estos elementos, espléndidos y sorprendentes, vivos después de muertos, inmóviles y enlazados a la situación y al espacio santo de la tela y del papel (en los dibujos). Después se multiplican como los panes y los peces y acaban por ocupar sitios y situaciones fundamentales en los cuadros y en las artes y artesanías del mundo y del tiempo, completando composiciones, junto a alacenas, exponiendo quesos, viandas, ramos de flores, exaltando manufacturas y hablando, sin abrir la boca, de ciertas muertes domésticas y trascendentes o de cierta, extraña santidad de la vida cotidiana en el mundo.

José Moreno Villa, Naturaleza muerta, ca. 1945. Foto: Galería López Quiroga.

Abel Quezada, Naturaleza muerta con levantamuertos, 1979. Foto: Galería López Quiroga.

Waldemar Sjolander, La mesa roja, 1955. Foto: Galería López Quiroga.

Así se echó a andar en el arte un juego adusto y, según el caso, sencillo, elegante, accesible, complejo: cómo darle vida, aun instantánea, a una naturaleza que se piensa muerta, cómo ofrecer o exaltar un instrumento inmóvil que penetra los ojos, la mirada, que interpreta la realidad circundante y permanece siendo una realidad estática. O, en su caso, cómo describir dentro del cuadro esta transición que en la mente da vida a algo o a la inversa. Los desplazamientos de los elementos de una naturaleza muerta se perciben y se trasladan en la imaginación. También se trata, así, por lo que el cuadro expone, de un crimen nuestro.

Toda naturaleza muerta es, por definición, dentro y fuera del cuadro (en el cerebro de quien la ve) competencia de (con) la vida: un “arreglo” sobre la “mesa” que se prende de la conciencia. Un pacto. ¿Tal vez una posible resurrección mientras los ojos transitan por objetos inocentes, sencillos, “inviolados”? Al observar una naturaleza muerta podemos evocar el cauce de un río seco, el árbol del cual hemos extraído todos sus frutos o su savia; o, al fin, nos remitimos a esos planetas que pululan sin vida por el universo o a los disfrutes idos de lo sutil y lo cotidiano. Un juego de contrarios. O tal vez en vigilia nos indica que dormidos sabemos pintar nuestro propio cuadro.

Toda naturaleza muerta nos obliga, nos conmueve: los objetos aparentemente han perdido la vida y se hallan expuestos dentro del cuadro precisamente a la probable frescura o vitalidad de una escenificación, a la vitalidad de un espectáculo terminado… Se trata de un arreglo. Primero han sido colocados dentro de la imaginación los elementos de la escenificación; después se han helado en la forma… Luis García Guerrero hace que la mandarina flote de una manera vibrante, como suspendida en el aire con las alas cortadas. Como en algunos otros de sus cuadros, García Guerrero hace que la vida fluya acosada por un corte instrumental: colores y formas que pululan por el cuadro sin olor: levitan o nadan sin rumbo. Flores y frutos como instrumentos aislados de una visión o de un recuerdo. Corte y confección de un mundo separado del tiempo.

Izquierda: Francisco Toledo, El platón de los peces, 1983. Derecha: Alan Glass, Nature morte a la plume, 2013. Fotos: Galería López Quiroga.

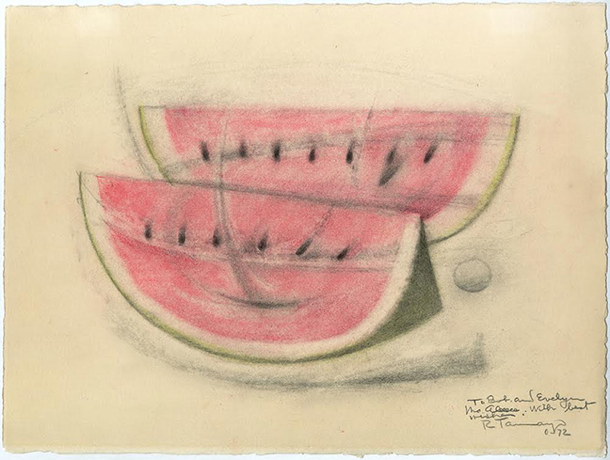

Pareciera que en cada naturaleza muerta debe exhibirse el origen mismo de los objetos encerrados, encadenados a sus formas en el interior de la tela, como si a cada artista se le exigiera una definición, la descripción de una sabiduría orgánica, una sabiduría de repercusiones entrañables y hasta gástricas, dinámicas: la belleza y el antojo (deseo) inermes, sin armas, flor de un día, desparramamiento oculto, tenues vicisitudes visuales o aromáticas o cromáticas, sensaciones múltiples según el objeto, como las innumerables sandías de Tamayo. Lo mismo ocurre en el caso de las flores de Leonard Brooks: colores conducidos de plano al plano, al aplanamiento, obligada mentalización. De alguna manera naturalezas siempre domésticas, inmediatas, personales, pero aun así nada de simplezas. Se pensaron internas, se entregaron tratadas, transformadas. Se perciben en orden, en ese “orden” con el que Francisco Gutiérrez impone a la naturaleza una osificación de vidrios y planos, o bien en la sabia maniobra de Francisco Toledo para acabar dominando siempre la materia con las manos: técnica, inspiración inmediata, pertinencia: darle un vuelco a “su” materia: un pescado intensamente adherido, un dejo de vida líquida mimetizada con la sartén: la imagen incrustada en el recipiente, el arte impreso, viajero desde la mente. Lo orgánico se adhiere al continente que lo define y salvaguarda. Viandas con amor y humor sin objetivo fijo y, aun así, singularidad creativa. Para Siqueiros, la naturaleza es una pieza por romper o, según las circunstancias o el arranque del temperamento contundente, una muestra del tiempo: puede desparramarse por el suelo o quedar plasmada, concentrada en un solo fruto, hábil, volumétrico, de superficie metalizada. Siempre una enorme manipulación de la materia y el tiempo. Insistencia: tiempo y naturaleza humanizados. Convence.

Vicente Rojo, Sandías, 1957. Foto: Galería López Quiroga.

También sobreviene en este tipo de obras una clase de especificidad centrífuga, de expansiva y a veces explosiva vitalidad que convierte al espectador, éste sí, orgánico, en protagonista del discurso dentro de la imagen, en testigo ocular de un estallido secreto, por así decirlo, intensamente tecnológico. ¿Cuáles fueron en realidad los procedimientos? No se hallan a la vista pero se perciben en los cuadros alusivos de Rufino Tamayo. ¿Cuáles son las etapas, los procesos mediante los cuales se diseca una granada o un membrillo, mediante los que se tasajea una sandía? En José Luis Romo se exhibe la concreción interna de la fruta y del paisaje: la luz y el color están radiografiados. Es el alma. Como si alguien la hubiese estado contemplando desde hace tiempo.

¿Cuál es entonces el punto de apoyo de cada pintor para que la estancia, el modelo, la atmósfera de intimidad se disemine por la atmósfera, nuestra atmósfera actual, la que se halla metida hoy mismo en la biografía de cada espectador? Hay que tener cuidado: pareciera que toda naturaleza muerta fuese un recuerdo personal. Eso: la naturaleza ¿muerta? se convierte en convencimiento, en auto de fe sencillo y cotidiano. Hace surgir un tenue apetito, un deseo soterrado de seguir viendo y de sentir. Viene de atrás: seguir viviendo. Éramos chicos. Aparentemente estáticos, los objetos del cuadro nos conmueven. Nos dejan lelos. Las flores, creemos (nos convencen estos cuadros), tuvieron que estar cortadas de antemano, antes de la idea y del tiempo.

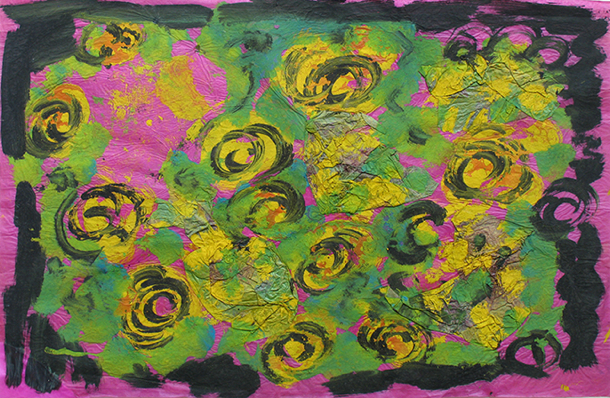

Seguimos observando, es decir, obedeciendo a la curiosidad o a la sorpresa: lo menos que tienen estas naturalezas es muerte, acabamiento. Acarician. Al verlas vemos y oímos: los elementos respiran el cuadro; respiran los objetos, las flores por el cuadro. Son elementos que se desprenden. Se huelen los colores. Los objetos siguen viviendo, después de muchos años, porque conducen el (al) tiempo, van por un camino: la vitalidad, una especie de vibración pictórica que se hace, se apodera del tema, del espacio, las líneas, los tonos: seguimos percibiendo su respiración por los intersticios del cuadro. En Lepa (esculturas de Leposeva Milosevich) la materia es floreciente: se halla en estado de constante germinación, crece en búsqueda de espacio y la pieza adquiere contornos serpenteantes. Roberto Turnbull, por su parte, incurre en contrastes, viaja: les endilga un paisaje (¿límite accidental?) a sus deseos.

Carlos Jurado, Caracol, 1990. Foto: Galería López Quiroga.

Enrique Guzmán, Recuerdos guardados, 1977. Foto: Galería López Quiroga.

Entonces, la naturaleza, en cada una de estas obras, se muere y resucita: se trata de un traslado por el éter espacial y doméstico. Siempre material para un regodeo impersonal que, sin embargo, según el caso, nos conduce a la vida, comprime el espacio, nos pinta, nos entrega ciertas, contadas intimidades. En Luis Eduardo Jurado los enseres y objetos abandonan su vocación utilitaria y se mimetizan con la superficie que los sostiene. Rodolfo Zanabria, siempre hábil, siempre sorprendente en cada maniobra, emite formas compactas, de una sola vez, coherentes siempre, transparentes, aparentemente elementales, como si una mancha, una pincelada, un solo viaje por el papel lo fuera todo para lograr el cuadro: objetos, flores, frutas, las llaves de las texturas, en el fondo perseguidas irrealidades. Olga Méndez filtra el tiempo en la obra, y la frescura, ahora inútil, se desvanece; Francisco Gutiérrez, en su mundo, insiste en que a la naturaleza hay que ponerla en orden, dosificarla, exhibirla aun desalineada en aparente desorden. Rodolfo Morales nos dice que no hay nada natural en la naturaleza: invitó fantasmas a comer, invitó a comer fantasmas. En su cuadro, Vicente Rojo está a punto de geometrizar la vida para siempre (simbólicamente “acuchilla” su organicidad), y para Enrique Echeverría la naturaleza es arcana, constituye la agonía de la materia original, vital pero en el trance nosotros recuperamos, en cada forma, nuestro derecho a interpretarla como él ya lo ha hecho. En Pedro Coronel los colores se hacen lisas superficies que devienen ofertas de imágenes vivas, acomodamiento de plantas y animales, circulantes aplastamientos, superficies planas. Por los colores aparecen objetos extraídos de las bases populares: mercados, comedores y comederos, sabores, sensaciones plenas… Los objetos, como las flores en los floreros, son coleccionables en el aire: los reuniremos más tarde en los recuerdos. Waldemar Sjolander los sabe colocar sobre la mesa mediante una energía roja, oblicua, que nos (los) retrotrae de las costumbres, los vicios, las sospechas: una estrategia técnica para convertir los objetos, aparentemente inertes, en arte.

Todas estas naturalezas muertas dan mucho de qué hablar. Son singulares. Por eso desvían las miradas y hacen aplaudir y desvariar a gran parte del público. Un cesto volcado que descubre lo que cargaba y “soportaba” (1900) ¿es un sencillo exhibicionismo, las reglas de un juego drástico? Amador Lugo nos ofrece muestras de frutas y recipientes sostenidos en el regazo de un fantasma. Y Alfonso Michel nos muestra el cielo de Manzanillo observado desde la playa por una hoja-lengua rodeada de bichos. Todo esto también se hace posible en los contrastes situados en las aves ancestrales de Wolfgang Paalen. O por encima de los enseres olvidados y expuestos, un poco desplazados (desangelados para seducir) en el recuerdo de Miguel Castro Leñero, en el que se entremezclan fierros y aves de rapiña. Por su parte, Gunther Gerzso acomoda artículos, plantas y objetos como si fueran de papel cortado; colores tan sobrios que hacen que se extinga el tiempo: los objetos florecen muertos, yacen, se asemejan a los enseres que Alan Glass expone sólidos e inermes, en contraste perenne. Cuidadosamente, Enrique Guzmán decidió colocar su alma dentro de una botella.

María Izquierdo, ilustración para el libro La flor, símbolo y presea, III, 1946. Foto: Galería López Quiroga.

Rufino Tamayo, Dos rebanadas de sandía, 1972. Foto: Galería López Quiroga.

Los dibujos “estáticos” de María Izquierdo quedan incluidos en estos contrastes metafísicos. Las líneas, libres, no finas, al azar, salvaguardan, junto con las acciones, una ida, superada vitalidad: la erradicación del sentido común se manifiesta en ramos de flores y plantas exhibidas como parte de indistintos episodios ya idos, superados, expresados con aparente ingenuidad. Carlos Jurado, en cambio, siempre cuidadoso del orden de colocación de los objetos, nos entrega un caracol (siempre suenan por dentro: ahí está la vida) colocado sobre un sudario metafísico (ahí está la muerte): mar y cielo gris cosificados. Ahí cerca los colores impuestos o acariciados (¿cómo saberlo?) por Agustín Lazo hacen vibrar piñas y pepinos y ¿hojas de papel? que habrán de ser levantadas, en su momento, por el espacio mediante un viento (¿el tiempo?) impuesto por algún dios contrastante, deshumanizado.

Sin embargo, hay quienes no quieren ir más lejos: hielan secuencias en el cuadro. Allí des-lavan (¿hacen levitar?) flores blancas, sencillas; logra hacerlo Alfredo Ramos Martínez; por su parte, por su gusto, Gustavo Montoya, sobrio, expone variedad de quesos. La vida natural se convierte en papel en las manos de Jesús Reyes Ferreira. En contraste, José Moreno Villa miraba a lo lejos y atraía hasta él, muy cerca, una flor amarilla o blanca, muy viva, en un florero con disposición al misterio (¿o al registro?) y unos papeles sobre la mesa, como un testamento. De la misma manera o en un episodio semejante, Abel Quezada diseminó por la inacabable mesa: ¿la vida?, higos y peras junto a una botella (con disposición al ánimo). Nos confiamos, entonces, en la idea de que la naturaleza puede ser, sin más, sólo un invento: una vital, sugerente artificialidad dispuesta, como si se tratara de calabazas y de una manzana, como nos lo dice Roberto Montenegro.

Todos, artistas, van cargando sobre sus espaldas la costumbre de convertir en naturaleza los objetos de los que disponemos en la mesa o en la mirada o en las leves biografías o escenarios. Son seres que de tan meticulosos se volvieron artistas, guías, dirigentes del espacio y de la atmósfera. Se interesaron por objetos pululantes, micro-móviles, que al quedar expuestos se volvieron formas, nebulosas reliquias familiares: fantasmas. Contemplar estos objetos, para nuestra sorpresa, nos convierte en artistas. Con la vista imponemos un orden nuestro, curioso y autobiográfico. (Ésa es la historia del arte.) Interpretamos por ello un sorpresivo papel: una quimera. Podemos invocar y traducir en la mente unidades “vivibles” que se acomodaron ante nuestra vista, ante nuestra conciencia, como escenificaciones de nuestra propia alma, de nuestro pasado o de nuestros ánimos e inclinaciones por la vida, complicada o sencilla. “Miramos” cada escena o episodio como lo registró, en su alcoba, en su momento, Sor Juana:

un cadáver con alma

muerto a la vida y a la muerte vivo.

Nuestro Primero sueño.

Noviembre de 2016. I

Jesús Reyes Ferreira, Flores, ca. 1960. Foto: Galería López Quiroga.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Inserción en Imágenes: 15.12.16.

Imagen de portal: Pedro Coronel, Naturaleza muerta I, 1956. Foto: Galería López Quiroga.

Temas similares en Archivo de artículos.