El orgulloso ejercicio de la lectura

Arnulfo Herrera*

arnulfoh8@yahoo.com.mx

Que otros se jacten de las páginas que han escrito;

a mí me enorgullecen las que he leído [...]

No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte,

no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd;

la tarea que emprendo es limitada

y ha de acompañarme hasta el fin,

no menos misteriosa que el universo

y que yo, el aprendiz.

Jorge Luis Borges: “Un lector”

Pierre-Simon Fournier, Manual tipográfico, París, 1764.

LA PALABRA LECTURA designaba originalmente una acción muy concreta: “descifrar” en el alfabeto –o en el abecedario– un texto de cualquier lengua que, por el solo hecho de encontrarse en escritura, habría conseguido ya el rango de idioma. Y así seguimos entendiendo todavía el término lectura; aunque esta capacidad de entrever los sonidos de nuestra lengua en los signos gráficos, al volverse patrimonio obligado de las civilizaciones modernas, al convertirse en “moneda corriente”, ha perdido el carácter exclusivo y la importancia que un día tuvo. Debió ser un asunto de magia en los primeros “alfabetos” fonéticos que aparecieron en la historia, la recolección del habla –como universo sonoro– en un código visual, algo que costó varios siglos de aprendizaje a los hombres más destacados de muchas sociedades antiguas. Desde esta perspectiva podemos entender el orgullo de Asurbanipal (668-626 a. C.) –que de otro modo nos parecería bárbaro– cuando dice en su cerámico prisma de diez caras “comprendí la sabiduría de Nebo,[1] todas las artes de la escritura y de toda artesanía, de todas clases, las he dominado”, y más adelante agrega que leía y escribía en varias lenguas desaparecidas. “Leo las ingeniosas tablillas de sumeria, y la oscura lengua acadia, que es difícil de usar propiamente; me complazco en leer piedras grabadas antes del diluvio.”

Un escriba de la enorme biblioteca instalada en el palacio de Nínive da razón de esta –entonces extraña– habilidad: “entre los reyes que ha habido antes, ninguno supo ese arte”. La extraordinaria cultura de Asurbanipal lo llevó a rescatar mucha de la literatura sumeria y acadia que hoy conocemos gracias a las traducciones en lengua asiria ordenadas por él. Con este soberano, la doble habilidad de leer y escribir salió de los templos y del ámbito de los grandes comerciantes donde tuvo su origen; comenzaba la civilidad: una nueva época para la escritura. Pese a que entre los egipcios fue siempre un saber de élite que salvaba de los trabajos rudos a los funcionarios y les confería cierta aura de nobleza, en general, entre los pueblos de navegantes que frecuentaron el Mediterráneo, como los fenicios, tuvo un uso mucho más extendido. Pero fueron los griegos quienes verdaderamente “democratizaron” el uso del alfabeto. Por algunas citas del teatro griego del siglo de oro (la llamada “era de Pericles”) sabemos que los espectadores podían seguir el argumento de los pasajes difíciles –las discusiones filosóficas por ejemplo– a través de copias que se repartían a los asistentes antes de la función.

Es importante señalar la verdadera naturaleza del cambio “cualitativo” ocurrido en el pensamiento de esas sociedades de la Antigüedad una vez que la lectura y la escritura, al igual que los misterios de la adivinación, se convirtieron en actividades comunes. Antes de que se difundieran estos saberes por las principales ciudades del Asia Menor y la Europa mediterránea oriental, no había “interpretación de signos” tal como la entendemos ahora. Si no era algún dios el que se posesionaba del lector, entonces éste había adquirido en algún momento –como “don” concedido por las divinidades– las capacidades para profetizar, para conocer el futuro, para leer un texto. Y era a la vista de los acontecimientos o frente a los objetos o los eventos como uno de estos seres privilegiados podía demostrar sus aptitudes. Es decir que las ejercitaba por empatía, a veces involuntariamente, como un auténtico poseído (los casos abundan entre los personajes de la edad heroica: Tiresias, Casandra, Laoconte). Traían dentro de sí, en una forma oscura e inconsciente, los contenidos proféticos y los expresaban en palabras ambiguas cuando la conjunción de ciertos hechos aparecía frente a sus ojos. No interpretaban ni leían; “revelaban” imprecisamente sus extrañas ocurrencias. Para llegar al proceso semasiológico que conocemos como lectura, fue necesaria la evolución del pensamiento sígnico al grado de elaborar sistemas, inducirlos a partir del mundo cognoscible y traducirlos desde los supuestos códigos naturales primero –y los artificiales posteriormente– a la lengua de todos los días. Sin embargo, el desciframiento de los lenguajes naturales (id est las estrellas y sus constelaciones, el enlace de los acontecimientos más dispersos, las líneas de las manos, etcétera), con unas bases semánticas y sintácticas tan endebles y variables como la diversidad de lectores, se prestó siempre a las especulaciones y a los más completos desacuerdos. Gracias a la institucionalización del signo, al establecimiento de las funciones con carácter universal de los códigos artificiales, a lo que hoy llamamos lenguajes o sistemas establecidos socialmente, fue posible la completa desacralización de la lectura y naturalmente su divulgación. Y así llegamos hasta la máxima generalidad de este saber con los grafitos de Pompeya, donde hallamos inscripciones que anunciaban desde el precio del aceite para ese día hasta la petición de votos para algún edil, pasando naturalmente por las obscenidades o los insultos típicos en este tipo de escritura popular.

La Fontaine, Fábulas, París, 1755.

La codificación de la lengua por medio de la escritura confirió una seguridad interpretativa y una riqueza para expresar ideas complejas que no tuvieron antes ningunos otros sistemas de signos: ni los jeroglíficos, ni las pictografías, ni los nudos, ni los tambores, ni las señales de humo. La razón es obvia, mientras que todos estos códigos son sustitutos de la lengua, la escritura es la lengua misma, retratada sin equívocos. Fue a raíz de esta precisión como se acuñó la metáfora de la lectura que sigue utilizándose en nuestros días y que –viéndolo bien– se usa en forma abusiva. Se habla de una lectura de los cuadros y de las películas como si éstos pudieran contener un mensaje fijo, único o cerrado; y así, se leen las calles con todos sus componentes cotidianos, se lee la conducta o la vestimenta de una persona, se leen los movimientos de los astros y los movimientos de las nubes como presagios de desgracias o simplemente como indicios de lluvia, se leen los restos del café asentados en una taza o se lee la mano para predecir el futuro, se leen los gestos de la cara, sus contracciones más frecuentes y sus arrugas para diagnosticar la salud mental de las personas, se lee la postura y el andar para describir el carácter, o se lee en los ojos, las yemas de los dedos, los párpados, la lengua y los labios la posibilidad de una intoxicación o las huellas de la fiebre, etcétera. A diferencia de la escritura, todos estos códigos nos deparan mensajes preconcebidos y esperados. Sin embargo todas estas lecturas mantienen algo más importante que el ejercicio de leer textos ha perdido: requieren de un entrenamiento previo que es opcional para nuestra cultura. Es decir que cualquiera de nosotros puede negarse al aprendizaje de la adivinación, la quiromancia, la iconografía, la astrología, la psicología de los gestos, la semiótica médica, la meteorología, etcétera, sin que de ello resulten las menores consecuencias. En cambio todos estamos obligados al conocimiento de las letras, a descifrar en sus reglas de conjunción los mensajes que nos deparan a cada momento los anuncios, los letreros de los camiones, los diarios, en fin, casi todo cuanto nos rodea. Y aunque no está prohibido ser analfabeta, los que existen en nuestras grandes ciudades ocultan su vergüenza de las maneras más ingeniosas y rebuscadas, como si fueran delincuentes, y sólo se atreven a confesar su ignorancia cuando quedan acorralados: esto es indicio de que hay un estigma, un señalamiento social para quien no sabe leer. El baldón no sólo implica, como solemos creer, ignorancia, atraso histórico y pobreza –motivos suficientes para avergonzarse– sino marginalidad cultural. Es falsa la atenuante de una publicidad moderna que ha extendido las convenciones visuales hasta el extremo de prescindir de la lectura. Sabemos que gracias a los efectos publicitarios y a la inclusión de logotipos e imágenes, un analfabeta sólo se pierde la mitad de los mensajes que hay en el entorno: porcentaje muy bajo con relación a la vacuidad de los anuncios y al exceso de información, pero altísimo con respecto al concepto de lectura que la sociedad nos suele imponer.

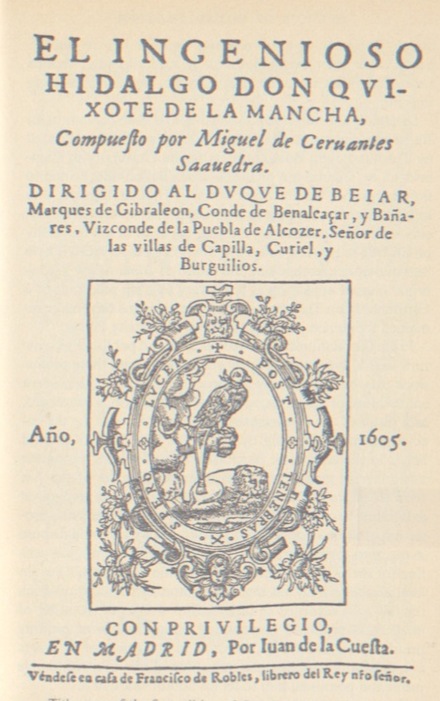

Portada de la primera edición del Quijote de Cervantes, impreso por Juan de la Cuesta en Madrid, en 1605.

Y esto, que pareciera una observación inocua, no lo es. Porque si bien la obligatoriedad de un saber como la lectura y la escritura en nuestras sociedades entraña objetivos de consumismo cultural –fenómeno que los sociólogos, los antropólogos y los psicólogos se han encargado de detallarnos–, para nosotros los especialistas en literatura hay algo mucho más importante que la mera habilidad de entender los textos: el ejercicio de la lectura –tal como lo reclama nuestra convivencia diaria– es uno de los elementos más importantes para la participación en la sociedad. De ahí que la ignorancia de este saber vaya de la mano con la vergüenza. Una vergüenza cuyo origen no está en la pobreza material que impidió el aprendizaje sino en la marginación cultural. Con ello me refiero a que leer y escribir, este ejercicio que parece circunscribirse a juntar las letras, conformar las palabras, ordenarlas en oraciones y, cuando más, atender a la ortografía, en realidad tiene reglas que no están previamente advertidas y de las que no se ocupa ninguna gramática. No basta salirse del mundo tradicional de los analfabetas para considerarse un “lector” –aunque sea de anuncios–; para serlo se hace necesario formar parte de una institución social –valga la redundancia– llamada literatura. Y lo saben intuitivamente quienes entienden los anuncios de la calle sin poderlos leer. Saben que se están perdiendo de algo. Mientras quienes aprendieron a leer en la edad adulta, descubren con desencanto que no había nada detrás de su precario entendimiento de aquellos anuncios como sospechaban, pero se siguen sintiendo marginados porque –aunque lo ignoran– permanecen en el umbral de la institución literaria. Saben leer pero no son “lectores”; conquistaron una habilidad pero no hubo quien les advirtiera que el mundo de la lectura no acababa ahí: para leer textos –incluso los más elementales, un anuncio o el periódico– había que ponerse a la altura de las condiciones históricas que originaron los escritos. El resultado es conocido por todos nosotros. Se le ha llamado “analfabetismo funcional” y sus cifras son dramáticas: se estima que tan solo en los Estados Unidos hay unos 30 millones de personas marginadas. Pero este fenómeno no nos interesa por el momento a nosotros. Lo que nos importa es el concepto de literatura que emana de esta perspectiva y para no extender demasiado este texto simplemente me limitaré a enunciarlo.

Lo que experimenta el analfabeta que cree perderse de algo y del alfabetizado que descubre no haberse perdido de nada pero sigue sintiéndose marginado por algún significado que se le resiste en el texto es el mismo tipo de sentimiento que nosotros padecemos cuando nos enfrentamos a la poesía moderna. Somos herederos de la lengua en que se escriben los poemas, comprendemos el estilo y reconocemos las obsesiones verbales del autor, pero estamos fuera de lo que Barthes llamaba “la escritura clásica”. La historicidad de esta escritura ha rebasado a la mayoría de los lectores. Por eso acudimos, desamparados, a los guías que nos podrían orientar en este desconcierto. Unos intermediarios a quienes la gente llama críticos. El poeta inglés Michel Hamburger señala la peculiaridad de este fenómeno. En los últimos cien años –dice– nadie se ha hecho rico escribiendo poesía, ni siquiera ha ganado lo suficiente para vivir decorosamente; en cambio los autores que han escrito libros sobre poesía han obtenido mucho dinero con este trabajo. Las estadísticas no mienten. Casi nadie compra libros de poesía, pero los libros que hablan de poesía se reeditan de manera constante. Y la causa está en que la poesía moderna representa a la vanguardia de lo “escribible”, según la idea de Barthes. De cuantas posibilidades se le ofrecen históricamente, ha elegido aquellas que la conducen a la exploración de nuevas vetas, a la persistente experimentación, a la apertura de caminos inéditos, tratando siempre de no convertirse en un artículo más en esta sociedad de consumo. Pero como nada se escapa de la realidad atroz y la literatura debe seguir siendo una institución, para serlo requiere que se pueda leer. No toleramos la existencia de anuncios ilegibles, por eso combatimos el analfabetismo y condenamos la ignorancia; tampoco podemos creer que exista una escritura sin lectores. De ahí que, paradójicamente, la poesía haya creado sin proponérselo a la crítica profesional; un monstruo que sigue sus vertiginosos pasos y que nos la entrega despojada de su rebeldía. Se cumple así con una implacable ley de la historia capitalista: la literatura ha sufrido también el recorrido que va de la primitiva división del trabajo a la superespecialización. Sin embargo, después de leer a los críticos y volver a la poesía, seguimos como el analfabeta que sabe oscuramente que se está perdiendo de algo, comprendemos la jactancia borgiana de relegar las páginas escritas en favor de las que se han leído y, con una nueva mirada, añoramos la fresca inocencia de aquel rey lector que se ufanaba de entender incluso “las piedras grabadas antes del diluvio”.

Portada de un libro diseñador por W. A. Dwiggins, creador de letras de imprenta como Caledonia y Electra.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Inserción en Imágenes: 28.04.14.

Imagen de portal: Librería del rey Asurbanipal en Nínive. Foto: Wikimedia Commons.

Ilustraciones: tomadas de S. H. Steinberg, Five Hundred Years of Printing, Bristol, Gran Bretaña, Penguin Books, 1966.

Temas similares en Archivo de artículos.