Arquitecturas pintadas. La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX (2a. ed.)

La aproximación a los espacios que habitamos también es posible desde el punto de vista de la arquitectura escrita, como la que se narra en la literatura[1] o mediante la arquitectura dibujada y pintada, como en el caso de la obra que me ocupa, La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX. Me parece oportuno proponer un cruce entre ambas, es decir, aproximarnos a la histórica centuria de la integración nacional según la mirada de los pintores, ya sean nacionales o extranjeros, sobre las ciudades, los edificios y los espacios interiores que eligieron como tema de sus composiciones y que integran una buena parte de los dos volúmenes de este título.

La representación del artista

Mi recuento comienza justo con la imagen del arquitecto académico que encuentra una de sus mejores expresiones en el retrato que Juan Cordero hiciera de los hermanos Juan y Ramón Agea,[2] como pensionados de la Escuela Nacional de Bellas Artes mexicana en Roma durante 1847, el año de la devastadora guerra con los Estados Unidos. La pintura da cuenta, entre otros detalles, de la cuidada indumentaria de los jóvenes; de la manera en que los atributos propios del "arte-ciencia", como el compás, el tratado, la hoja de acanto modelada en yeso, que alude al estudio y comprensión de las antigüedades clásicas, y el proyecto; en este caso una nueva versión coloreada del monumento a la independencia para la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, trascendieron en el tiempo para identificar a los ejecutores de los grandes edificios para el Estado o para adinerados comitentes.

Entre los documentos útiles para la construcción biográfica aparece un dibujo de Lorenzo de la Hidalga, justo del interior del Teatro Nacional de Santa Anna (fig. 1), la que fuera considerada su obra más importante. El autor se ubica como otro asistente más en el primer piso de los palcos, destacando el lugar en donde las líneas se hacían curvas para conseguir la planta en herradura que caracteriza los teatros de ópera y del dominio visual que se tenía del escenario en una sala inspirada en el racionalismo francés.

Fig. 1. Lorenzo de la Hidalga, Interior del Teatro Nacional de Santa Anna, ca. 1855. Lavado, CBNM.

Otra tela nos permite asomarnos a la vida familiar del arquitecto español avecindado en México. Su villa en Buenavista,[3] captada desde el amplio jardín posterior trazado a la inglesa y ornado con una fuente de tecali –el mármol mexicano– que proviene de los pinceles de Francisco Javier Álvarez de la Torre, "fue expuesta, junto con la casa Pérez Gálvez (fig. 2), en el hoy Museo Nacional de San Carlos, en la duodécima exposición de la Academia en 1862".[4] En la otrora calle del Puente de Alvarado y hasta la Rivera de San Cosme se irá alojando, bajo pórticos dóricos o jónicos, un nuevo modo de vida estival que tuvo lugar en prados cubiertos de flores que enuncian la nueva relación que los ocupantes establecían con la naturaleza. A un costado de la iglesia de los santos médicos San Cosme y San Damián, Édouard Pingret retrató una década antes a Anacleto Polidura y a sus hijos dejando de fondo el acueducto de la Verónica,[5] que venía desde los manantiales de Santa Fe y terminaba en la fuente de la Mariscala, a un costado de la Alameda. Este conjunto de obras y otras a las que me referiré más adelante nos permiten aproximarnos a la villa: variación de la casa unifamiliar inspirada en la tradición grecolatina. Una tipología que permanece casi inexplorada debido a que la mayoría de ellas han desaparecido o lo han hecho las extensas áreas verdes adyacentes.

Fig. 2. Francisco Javier Álvarez de la Torre, Casa de campo de la señora Pérez Gálvez, 1859, óleo sobre papel, CBNM.

Tiempos de cambio

En la colección, las transformaciones no sólo se advierten en el dibujo, en la composición o en la paleta colorística empleada, sino también en los cambios que tuvieron lugar en diferentes ciudades mexicanas a consecuencia de las intervenciones extranjeras. Por ejemplo, en el dibujo de la penitenciaría de San Javier (fig. 3), reducida a ruinas después de la toma de Puebla en 1863, de Jean-Adolphe Beaucé; o la manera en que Anthony Carey Stannus esbozó, dos años más tarde, la plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México,[6] ya sin la barda atrial que delimitaba el espacio sagrado de la iglesia de los frailes dominicos del dedicado al comercio, ruptura derivada de la promulgación de las Leyes de Reforma.

Fig. 3. Jean-Adolphe Beaucé, Fuerte de San Javier en Puebla, 1863, lavado, CBNM

En este desequilibrio permanente entre el destruir y el construir que ha caracterizado a nuestra historia moderna y contemporánea destacan las pinturas que el escenógrafo Pedro Gualdi dedicó al Teatro Nacional de Santa Anna, mismas que de origen plantean la interrogante sobre un inexistente o desaparecido programa escultórico que debió completar tanto la fachada principal como el patio cubierto (fig. 4), que distribuía a los visitantes entre el teatro, las habitaciones del hotel o la fonda ubicada en el ático.[7] La vista de la sala de espectáculos desde el escenario se ha vuelto referencia obligada para todo estudio o muestra dedicados a la Ciudad de México y a su desarrollo arquitectónico.[8] El nivel de detalle alcanzado permite apreciar desde la concha del apuntador hasta el gran palco de honor que transitó de presidencial a imperial y nuevamente a presidencial. La crónica periodística y los carteles dialogan efectivamente con este conjunto de obras que constituyen un testimonio singularísimo de un edificio desaparecido hace ya más de un siglo.

Fig 4. Pedro Gualdi, Patio del Teatro Nacional, ca. 1846, óleo sobre tela, CBNM

La visión de conjunto permite ir desde la escala monumental asignada a la ópera mexicana hasta la intimidad de una torre-mirador edificada en la azotea del antiguo convento de las monjas capuchinas,[9] acaso por el propio De la Hidalga, el que fuera un dispositivo útil para mirar sin ser vista y disfrutar de las montañas que continúan ciñendo la cuenca lacustre, aunque en el presente hayamos perdido la noción de su existencia. En otro caso, desde el cierre perspectivo, que busca destacar una ornamentación cuidadosamente construida a partir mármoles simulados y elaborados lambrines de escayola, en contraste con un marco dorado para una tela de gran formato, aparecen, Vista de la galería de pintura europea en la antigua Academia de San Carlos, de Alberto Bribiesca,[10] el centro de formación y docencia de varios de los pintores reunidos en la colección. Obra a la que cronológicamente sigue, Interior de la Academia de San Carlos, de Mateo Herrera (fig. 5), quien fuera "conservador de pintura en la institución".[11] El observador queda ante uno de los primeros espacios concebidos para la exhibición artística que aún es posible visitar. En la imagen, aparece dotado con la peculiar bóveda que permite la iluminación cenital y ya amueblado de la manera más adecuada para la contemplación de lo ahí atesorado durante décadas. Se puede constatar que, desde la instalación del museo romano de Manuel Tolsá, a finales del siglo XVIII, fue mucho lo que se había avanzado en este aspecto.

Fig. 5. Mateo Herrera, Interior Academia de San Carlos, ca. 1913, óleo sobre tela, CBNM

Los bocetos para la cúpula de La Profesa

El siglo XIX es el momento de la separación entre el Estado y la Iglesia, proceso que aceleró la transformación urbana de la capital y de la mayoría de las ciudades mexicanas. Impactando, en consecuencia, en las costumbres y en el modo de vida de sus habitantes. Aunque la promoción del arte sacro disminuyó no se detuvo. Para la arquitectura religiosa preexistente se emprendieron nuevos programas ornamentales que incluyeron las cúpulas de las iglesias de San Fernando Rey en el Puente de Alvarado, a cargo de Juan Cordero; y la perteneciente a la Santa Casa Profesa, ubicada justo en la esquina de la calle de Los Plateros y San José el Real, que fue encomendada al director de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pelegrín Clavé, "quien integró a nueve de sus discípulos, entre otros, Felipe Castro, Petronilo Monroy, Ramón Sagredo, Joaquín Ramírez y Pablo Valdés".[12] Los siete sacramentos quedaron a la vista de los fieles desde mayo de 1867 "hasta el 31 de enero de 1914, cuando un incendio los destruyó casi totalmente a excepción de la representación de Dios Padre que ocluía la linternilla".[13] Los bocetos para esta obra fueron adquiridos por el Banco de México en 1970, consiguiendo con ello una doble recuperación: documentar el proceso creativo de una obra monumental y las nociones religiosas de un autor que resulta tan significativo para la historia del arte en México, en especial para el derrotero que seguiría la pintura desde su llegada al país.

Los espacios para la producción

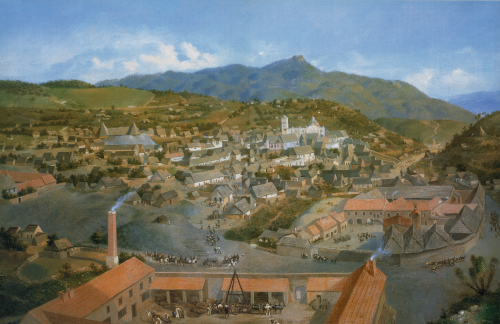

Los gobiernos que siguieron a la Independencia de la Nueva España eran sabedores de la importancia que tenía la inversión extranjera, la inglesa en especial, para volver a activar la extracción del oro y la plata del subsuelo. Recuperar una industria considerada indispensable para reactivar la economía. Las máquinas de vapor permitirían desaguar los tiros de varias de las minas abandonadas. Para demostrar lo logrado en este campo, "El ingeniero John Hitchcock Buchan, empleado de la Compañía Real del Monte, encargó al paisajista Eugenio Landesio ocho cuadros" de los cuales se conservan dos: la Vista de la Hacienda de Velasco,[14] en donde la exhalación de las nuevas chimeneas irrumpe sobre un paisaje devastado durante siglos y en los dramáticos celajes que caracterizan la producción del italiano; y Mina de Real del Monte (fig. 6), el asentamiento que por su orden en el trabajo y las costumbres fuera considerado ejemplar por Madame Calderón de la Barca. En el plano inferior aparecen los patios de beneficio de la plata. Aquí, al igual que en el reino europeo, el desarrollo industrial se expresa en las altas torres edificadas con ladrillo rojo y mampostería que desafía el perfil de los poblados virreinales. En este caso la iglesia barroca mantuvo su predominio sobre la composición.

Fig. 6. Eugenio Landesio, Mina de Real del Monte, ca. 1856, óleo sobre tela, CBNM

La producción agropecuaria fue quedando concentrada en las grandes haciendas, elegidas como tema por el maestro y el alumno: Eugenio Landesio y José María Velasco. El primero da cuenta de la complejidad que alcanzaban los procesos de molienda y refinación de la azúcar mediante la conducción del agua y la especialización de los recintos que conforman el casco de San Juan Colón (fig. 7) en el estado de Puebla; y, el segundo abre el panorama para mostrar la manera en que el ferrocarril, con todo y la negra cauda que dejaba a su paso, atraviesa por los maizales de la hacienda de Coapa entonces perteneciente al municipio de Coyoacán.[15] Junto con la alegoría del progreso material alcanzado durante el porfiriato, se detalla no sólo el aspecto que mantenía la casa grande en ese momento, sino también la existencia de una huerta sembrada de añosos pinos, bajo los volcanes nevados.

Fig. 7. Eugenio Landesio, Hacienda de Colón, 1858, óleo sobre tela, CBNM

Algunos horizontes posibles

Desde el objetivo aquí planteado son numerosas las relaciones que se pueden establecer con las pinturas que integran la colección del Banco Nacional de México: la ciudad y su entorno, y no sólo la de México, Zacatecas se hace presente en la pintura de Cleofas Almanza, en donde un perfil urbano de origen minero todavía caracterizado por las cúpulas de las iglesias se desarrolla bajo el árido cerro de la Bufa;[16] la recuperación de la omnipresente arquitectura novohispana puede ejemplificarse con El patio del colegio de Vizcaínas de Agustín Ylizaliturri,[17] y el anónimo que representa a los frailes en oración en el coro de la iglesia de San Francisco el Grande, que luce su sillería, facistol y un nicho neoclásico para la Virgen de los Dolores, todos resguardados bajo otra gran cúpula que define el ámbito sacro o la procesión indígena que pasa frente a la gran pirámide de Cholula, cubierta de vegetación, en dirección al convento franciscano de San Gabriel Arcángel, cuya iglesia fue dotada con un gran e inexistente domo.[18]

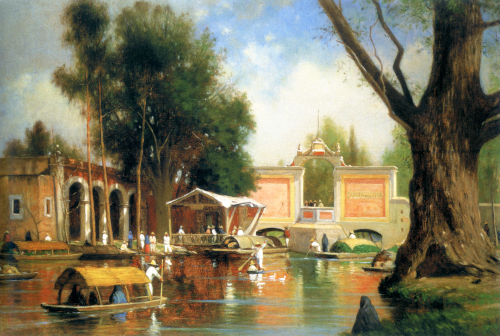

La costumbre de acudir a "pasear" en puntos cercanos a la capital es otro de los temas recurrentes en este conjunto de pinturas, en el que destaca el bosque de Chapultepec, el castillo y las vistas de la Cuenca que se tenían desde las terrazas; o el Canal de la Viga con su puente y garita (fig. 8), surcado por trajineras colmadas de flores y hortalizas, representado por Ernest Wadsworth Longfellow y José María Ibarrarán y Ponce.[19] Todo esto sin pasar por alto a Tacubaya, el otro lugar de veraneo para los habitantes de una "insalubre" Ciudad de México: Carlos Byrn refiere la aparición del lenguaje clásico en las villas desde 1855, por lo menos;[20] José Jiménez se adentró en los jardines de la que perteneciera a la familia Mier; Gregorio Dumaine siguió por el camino a Santa Fe para captar la extensión y complejidad volumétrica del molino de Belén (fig. 9) y Mateo Herrera cierra el siglo con una vista que subraya el punto de fuga con los postes dispuestos para el cable telegráfico que llegan hasta el cerro de Chapultepec.[21]

Fig. 8. Ernest Wadsworth Longfellow, La garita de la Viga, s/f, óleo sobre tela, CBNM

Fig. 9. Gregorio Dumaine, El molino de Belén, 1867, óleo sobre tela, CBNM

Hasta aquí es claro que en esta colección la arquitectura mantiene un lugar destacado, ya como componente del paisaje en donde se despliega la tradición vernácula que nos remite a Durango o en algún paraje situado en la ruta entre el puerto de Veracruz y Puebla de los Ángeles; ya como referencia regional sobre algún episodio costumbrista. El edificio como hito edificado en su camino a la "monumentalización", como son los casos del Obispado de Monterrey ocupado por expedicionarios franceses o el castillo de Chapultepec en diferentes periodos constructivos.[22] La transición entre los jardines a la inglesa de Buenavista y Tacubaya a los espacios públicos no era suave, tampoco lo era la vida cotidiana, la vendedora de frutas resiste los asedios masculinos en la Alameda y tanto la calle de Orizaba como el Paseo de la Reforma aparecen desiertos.[23] Insoslayable resulta la continua renovación arquitectónica en la ciudad, la pintura la recogió, a su manera, no sólo en sus aspectos materiales sino en las muchas maneras de habitarla y de recrear el entorno edificado, puntos de mira y formas de representación que deriva de la experiencia sensorial ante los espacios edificados que es propia de cada generación de artistas.

Ya para concluir, celebro la aparición de una segunda edición del Catálogo. Siglo XIX de la Colección de Pintura del Banco Nacional de México, en donde este valioso acervo ingresó a un nuevo método ordenador que permitió la atribución de algunas obras, corrigió la autoría y la denominación de otras. Mantuvo las procedencias como un aporte muy útil para alentar la historia del coleccionismo en México; la bibliografía especializada constituye otro aporte a la historiografía del arte en México. La calidad de la edición permite al lector emprender un verdadero análisis de las obras. Se trata de un recurso valioso para trazar nuevos cruces entre las colecciones del Estado y otras privadas. Felicito a su coordinadora, Angélica Velázquez Guadarrama y a los coautores, Jaime Cuadriello, Deborah Dorotinsky, María José Esparza, Fausto Ramírez y Áurea Ruiz.

Inserción en Imágenes: 10 de diciembre de 2024.

[1] Ahí está, sólo por citar un ejemplo, el artículo de Ulrich Ernst, "Texto como arquitectura, arquitectura como texto", en Arquitectura escrita, ed. Juan Calatrava y Winfriend Nerdinger (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2010), 149–161.

[2] Juan Cordero, Hermanos Agea, 1847, óleo sobre tela, Colección del Banco Nacional de México, en adelante CBNM.

[3] Francisco Javier Álvarez de la Torre, Casa de campo del señor Hidalga, 1861, óleo sobre papel, CBNM.

[4] Angélica Velázquez, "Francisco Javier Álvarez de la Torre", en La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX, 2a. ed. (México: Fomento Cultural Banamex, 2022), tomo I, 60.

[5] Édouard Pingret, Retrato de Anacleto Polidura y sus hijos, ca. 1852, óleo sobre tela, CBNM

[6] Anthony Carey Stannus, Plaza de Santo Domingo, 1865, tinta y acuarela, CBNM.

[7] Pedro Gualdi, Fachada del Teatro Nacional, ca. 1846, óleo sobre tela, CBNM.

[8] Pedro Gualdi, Sala de espectáculos del Teatro Nacional, ca. 1846, óleo sobre tela, CBNM.

[9] Pedro Gualdi, Azotea de una casa en la Ciudad de México, ca. 1841, óleo sobre tela, CBNM.

[10] Alberto Bribiesca, Vista de la galería de pintura europea en la antigua Academia de San Carlos, 1884, óleo sobre tela, CBNM.

[11] Deborah Dorotinsky Alperstein, "Mateo Herrera", La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX (México: Fomento Cultural Banamex, 2022), t. II, 368.

[12] Fausto Ramírez, "Conjunto de bocetos y estudios para las pinturas de la cúpula del templo de la Profesa 1858–1867", La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo, siglo XIX, 2a. ed. (México: Fomento Cultural Banamex, 2022), tomo I, 158.

[13] Pelegrín Clavé. La Profesa. Linternilla. Padre Eterno. Cinco ángeles del lado izquierdo, ca. 1866, óleo sobre tela, CBNM. Fausto Ramírez, "Conjunto de bocetos", 2022, 161.

[14] Fausto Ramírez, "Eugenio Landesio", La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX, 2a. ed. (México: Fomento Cultural Banamex, 2022), tomo II, 390.

[15] José María Velasco, Hacienda de Coapa y Valle de México, 1897, óleo sobre tela, CBNM.

[16] Cleofas Almanza, Zacatecas, ca. 1890, óleo sobre tela CBNM.

[17] Agustín Ylizaliturri, El patio del Colegio de las Vizcaínas, 1874, óleo sobre tela, CBNM.

[18] Anónimo, Coro del convento de San Francisco, ca. 1855, óleo sobre tela, CBNM; Anónimo, Procesión de Cholula, ca. 1855, óleo sobre tela, CBNM.

[19] José María Ibarrarán y Ponce (atribuido), Canal de la Viga, 1899, óleo sobre tela, CBNM.

[20] Carlos Byrn, Hacienda de Tacubaya, ca. 1855, óleo sobre tela, CBNM.

[21] Mateo Herrera (atribuido), Ciudad de México desde Tacubaya, ca. 1916, óleo sobre tela, CBNM.

[22] Conrad Wise Chapman, Franceses en el Cerro del Obispado, Monterrey, 1879, óleo sobre tela, CBNM.

[23] Édouard Pingret, India frutera, ca. 1852, óleo sobre tela, CBNM; Félix Parra Hernández, Calle de Orizaba, 1906, acuarela, CBNM; E. Cottart, Paseo de la Reforma, 1913, óleo sobre tela, CBNM.