Un sueño novohispano o la esperanza puesta en las virtudes de un rey

José Rubén Romero Galván*

jgalvan@unam.mx

Antonio de Saavedra Guzmán, ilustración de El peregrino indiano. Grabado xilográfico con el retrato del autor a toda plana. Biblioteca Nacional de España.

TODOS SOÑAMOS. SOÑAMOS cuando dormimos. En otras ocasiones ocurre que, despiertos, nos entregamos a verdaderas ensoñaciones en las que gozamos placeres que difícilmente satisfaríamos en la realidad real, o bien resolvemos penas que nos aquejan y que, casi sin quererlo, nos sumimos en ellas. Es un hecho que el sueño, tan lleno de claroscuros y misterios, nos ha acompañado siempre, para bien o para mal. Acaso esta presencia constante explique cómo el sueño ha sido un elemento recurrente en el arte.

En efecto, la literatura y la plástica, desde muy pronto, han venido dando cuenta de la importancia de la actividad onírica. La irrupción de los sueños en los antiguos relatos marcó los derroteros de su presencia, incuestionablemente importante, en la literatura. Tan es así que las historias sagradas narran episodios, muchas veces vinculados a los primeros momentos del género humano, en los que el sueño ocupa un sitio de primera importancia. Valga traer a cuento la primera referencia al sueño que consigna la Biblia: “Así, pues, Yahveh infundió un sopor sobre el hombre, que se durmió; entonces le tomó una de las costillas, cerrando con carne su espacio. Luego Yahveh transformó en mujer la costilla que había tomado del hombre y la condujo al hombre.”[1] El sueño, en este caso, se nos ofrece como una suerte de anestésico sobre la obra divina cuya resultante se concentra en Eva, nuestra madre, compañera de Adán, el primer hombre… Muchos otros sueños en las historias antiguas se relacionan con revelaciones que permiten ubicar con claridad un presente que ante los ojos del hombre aparece desconcertante o bien como un futuro dramáticamente incierto.

En el universo de los sueños narrados aparece una categoría que ha atraído la mirada de los estudiosos. Se trata de los sueños ficticios. Son aquellos que se contraponen al sueño real pues no se producen espontáneamente cuando se duerme. El sueño ficticio se inventa durante la vigilia y se relata como si fuera un sueño real; por tanto, sus contenidos resultan fruto de la actividad consciente de la inteligencia y la imaginación; deben considerarse entonces como dotados de pleno sentido ideológico.[2]

Un lugar señalado en este universo onírico lo ocupa el sueño de Escipión, del que da cuenta Cicerón al final de La República. Allí el sabio autor narra un sueño que tuvo Publio Cornelio Escipión en el que se encontró con el otro Escipión, el Africano; éste, durante la primera parte del sueño, le muestra lo que ocurrirá en su futuro y después lo conduce a un sitio privilegiado desde el cual puede admirar el orden celeste y toma conciencia de la pequeñez de la Tierra y del hombre. Como hasta ahora no se conoce un ejemplo más antiguo, a este relato onírico se le considera el antecedente de los sueños ficticios en la literatura.

La inmensa y bella riqueza del Siglo de Oro fue tierra fértil para que los sueños ficticios se hicieran presentes en narraciones y poemas. Baste por ahora traer a la memoria los Sueños del español Quevedo o el Primero sueño de la criolla Sor Juana para ejemplificar la presencia de narraciones en torno a los sueños de esta naturaleza.

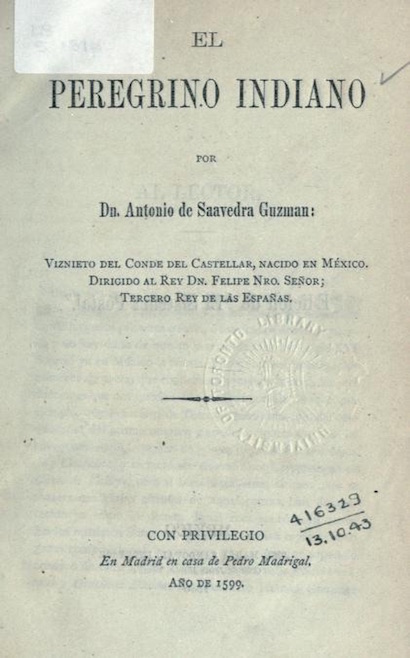

En el universo poético novohispano se inscribe un largo canto llamado El peregrino indiano. Fue en 1599 que apareció en las librerías madrileñas la edición de este poema épico que narraba la conquista de México. Su autor era Antonio de Saavedra Guzmán, un criollo descendiente, según lo afirmaba, de antiguas casas nobles españolas:

Y no sólo, señor, os han servido

En toda aquella tierra mis pasados,

Que en vuestra antigua España es muy sabido

Que han hecho lo que a vos son obligados,

Condes de Castellar fueron, y han sido,

Por línea recta hasta mí engendrados

Del Infante Don Manuel por madre,

Y de reina Loba, por su padre.[3]

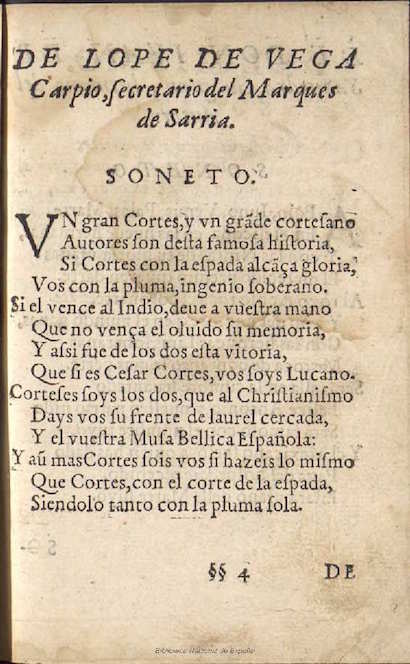

El peregrino indiano. Soneto laudatorio de Lope de Vega en páginas preliminares. Biblioteca Nacional de España.

Se trataba de ancestros muy notables pues el Infante don Manuel, muerto en 1283, fue hijo de Beatriz de Suabia y de Fernando III de Castilla; la Reina Loba, por su parte, bien pudo haber sido aquella malvada que gobernaba la región de Amaia en Galicia cuando los santos varones Anastasio y Teodoro llegaron a esos parajes con el cuerpo del santo apóstol Santiago, lo que despertó la ira de la reina, quien los persiguió, para impedir, en vano, que depositaran los restos santos del apóstol en aquellas tierras ibéricas. El abuelo de Antonio de Saavedra, Luís de Guzmán, pasó a la Nueva España en 1529 y poco después contrajo nupcias con Mariana de Estrada, hija de un probo burócrata.

Por su madre, don Antonio descendía del bachiller Pedro Díaz de Sotomayor, que se había unido a Cortés durante la conquista de estas tierras, antes de la caída de Tenochtitlan. Con estos datos estamos seguros de su pertenencia al núcleo de un grupo que por esos años finales del siglo XVI se había ya definido en la sociedad novohispana. Se trataba de los criollos descendientes de conquistadores y primeros pobladores que, por ese entonces, cuando terminaba el primer siglo novohispano, veían cómo los privilegios con los que la Corona había premiado los afanes de sus padres y abuelos durante la conquista –encomiendas y mercedes de tierras, principalmente– comenzaban a ser restringidos en virtud de las políticas absolutistas del Estado español.

Ante esta penosa situación, que se traducía en desasosiegos y apremios económicos, las respuestas no se hicieron esperar. Algunas eran verdaderas y claras quejas, como aquella que expresó el cronista criollo Baltasar Dorantes de Carranza en su Sumaria relación de las cosas de Nueva España:

¡Oh Indias! Oh conquistadores llenos de trabajos y en aquella simplicidad de aquellos dichosos tiempos donde no sacaste más que un nombre excelente y una fama eterna, y en tiempos que en mayores servicios y mejores sucesos erades despojados de vuestras propias haciendas y de los frutos de vuestros servicios y hazañas, dando los que gobernaban en los primeros años vuestros sudores a gente advenediza y que no mereció nada en la conquista, ahora ya es llegada la sazón donde luce más el engaño y la mentira, y la ociosidad y el perjuicio del prójimo, con que vendiendo vino, o especias, o sinabafas, o fierro viejo se hacen grandes mayorazgos, e hinchen este mundo con milagros fingidos.[4]

Por aquel tiempo también se escribieron innumerables probanzas de méritos y servicios e historias que asimismo cumplían con esta misión. Entre las más notables se encuentra la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, espléndida crónica escrita, según está más que probado, por Bernal Díaz del Castillo entre 1550 y 1581. En ella su autor, al tiempo que narra la campaña conquistadora, prueba de manera fehaciente los esfuerzos que realizaron en ella tanto él mismo como el capitán Hernán Cortés y sus soldados. Con el ahínco de todos ellos se había logrado el sometimiento de estas partes del orbe. Es en ese sentido que la obra, compleja y de una enorme riqueza histórica y literaria, viene a ser una demostración de los méritos y los servicios que esos hombres habían prestado a la Corona.

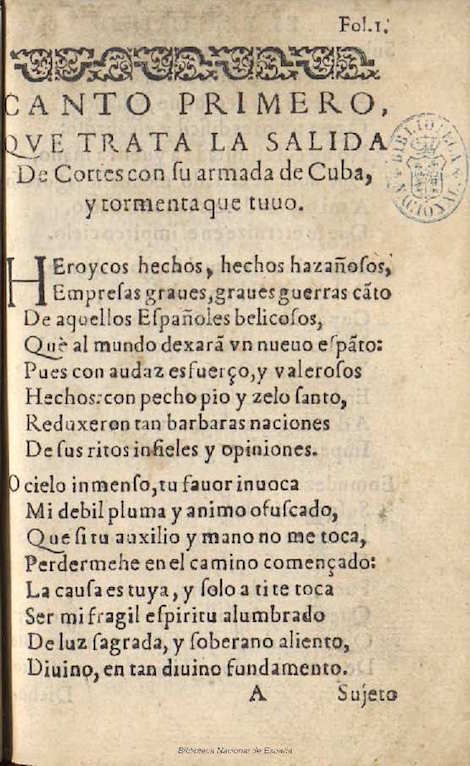

Página de El peregrino indiano. Biblioteca Nacional de España.

Fue precisamente en ese universo de políticas absolutistas, privilegios perdidos, reclamos y probanzas de méritos que el criollo Antonio Saavedra y Guzmán compuso El peregrino indiano en el que, en veinte cantos, narra la gesta conquistadora. Escribió el texto, según él lo afirma, durante las semanas que duró la travesía rumbo a España, donde logró que se publicara, antecedido de poemas laudatorios entre los que destacan el de Lope de Vega y el de Espinel.

Dedicado al rey Felipe III, en este poema hay además múltiples pasajes en los que el autor se dirige al monarca haciéndolo por ello su lector e incluso su protector. He aquí unos versos que bien ejemplifican la manera como el poeta ofrece su obra al rey:

Suplicoos, Sacro cesar, humildemente,

Que sea en vuestro albergue recibida,

Que ya que no es el don equivalente,

Es grande hazaña el iros ofrecida:

También lo hago, invicto Rey potente,

Porque siendo de vos favorecida,

Esto sólo podría eternizarme,

Y en inmortal asiento consagrarme.[5]

La historia que narra el poema inicia con la salida de Hernán Cortés y sus hombres de la isla de Cuba. El relato no se interrumpe. Pone al lector ante un sinfín de hechos que dan perfecta cuenta de la naturaleza de los sucesos que allí ocurren e incluso de algunos acontecimientos que, según se percibe de inmediato, surgieron de la imaginación del poeta. Tal es el caso del pasaje, narrado en el canto IX, donde la bruja Tlantepucilama predice la caída de Tenochtitlan y la victoria del conquistador. El relato, aunque rico en datos históricos, contiene pasajes que se deben a la creación del poeta.

Entre pasajes de esta naturaleza debe aparecer aquel contenido del canto XIV en el que el poeta pone ante los ojos del monarca la narración de un sueño. Lo introduce con la finalidad expresa de permitir que la atención de su lector encuentre un momento de reposo tras de la narración de violentas batallas.

Paréceme señor, que os veo cansado,

De oír tristes verdades lastimosas,

De aquellos que el rigor del duro hado

Precipitó a mil muertes rigurosas:

Cuan bien si hubiera culpa la han pagado

Con castigo y crueldades alevosas,

Dejémosles, señor, y estad atento

A un sueño que es verdad el fundamento.

El poeta introduce al monarca en un universo onírico caracterizado por una gran riqueza de figuras. La primera escena, que hace las veces de pasaje liminar, se desarrolla en un paraje cuyas características son la belleza y la placidez. Se trata de un prado “De plantas y florestas adornado / Do las corrientes aguas con sonido / Dulce alegran las flores estimadas / De mil varias colores matizadas”. El recorrido del poeta por este paradisiaco jardín es guiado por una ninfa, en cuya compañía se interna después en un páramo que describe como “emponzoñado”, donde habitan la Envidia, el Engaño y la Malicia. Se trata de un recorrido por los caminos de la maldad que continúa hasta llegar a una caverna, figuración del infierno, donde habita Vulcano, cuyo aspecto luciferino resulta espantoso. Y la pesadilla no concluye allí; siempre guiado por la ninfa, llega al río gobernado por Caronte desde donde la visión que se extiende ante sus ojos resulta horrenda, acaso más que las anteriores. En el encuentro con la codicia y la ira, como bestias horrendas, y con la lujuria, la gula y la pereza, como mujeres en nada agraciadas, se completa el elenco de males y vicios posibles en la existencia de los hombres.

Concluido el paso por tales parajes, el periplo onírico del poeta lo lleva a un sitio luminoso. Para poner fin al desosiego que las visiones anteriores causaron en el ánimo del que escribe, la ninfa guía le da la razón de haberlo hecho atravesar tan funesto pasaje.

Sábete que el haberte aquí traído

No fue para ponerte ningún miedo,

Como tú ciegamente has entendido:

Sino para mostrarte con el dedo

Estas, que de aquel monte esclarecido,

Fueron por sus delitos desterradas,

Inméritas de dar en él pisadas.[6]

Página de El peregrino indiano. Biblioteca Nacional de España.

Finalmente, la ninfa hace el anuncio de lo que el poeta encontrará en el monte donde los infames seres que anteriormente encontró nunca pondrán pie alguno. Le dice que allí,

Adonde hallarás un rey potente,

Que sus famosas obras le han traído,

A ser eternizado entre la gente,

Que rige el bello sitio esclarecido:

Quieren darle corona de prudente

Y todas las demás que ha merecido […].

Es en ese monte, cuyas alturas guardan una suerte de relación directa con la excelsitud de quien lo habita, donde, según le señala la musa, hallará a un rey, “Que sus famosas obras le han traído, / A ser eternizado entre la gente”. Es allí donde se encuentra Felipe II, padre del monarca a quien el poeta dedica su obra. Guiado ahora por una divinidad, llega hasta el sitio donde, según dice,

Vide un teatro excelso levantado,

En cuatro basas firmes sostenido,

Con tan extraño modo fabricado,

Que me dejó suspenso, embobecido:

De piedras, perlas y oro revelado,

Con un luciente esmalte entretejido,

De tanta perfección y sutileza,

Que allí embotó pincel naturaleza.[7]

El solio así descrito era el que servía de asiento a Felipe II, “Cuya memoria eternamente / No borrarán los tiempos ni el olvido”, de acuerdo con las palabras del mismo poeta en el canto I de su obra. Llegado al trono del monarca, pudo admirarlo en toda su grandeza:

Estaba en él un hombre tan hermoso,

Que el sol y las estrellas excedía,

Lleno de un resplandor tan luminoso,

Que apenas con la luz se parecía:

No me atreví llegar de temeroso,

Porque en sólo mirar le prometía

Pena al atrevimiento tan osado,

Que le mirase sin quedar turbado.[8]

Al resplandor del monarca corresponde la compañía de virtudes cuyo ejercicio es necesario para todo gobernante. Rodeaban al trono de Felipe la esperanza –“que estaba alegre y leda”–,

Estaba la prudencia coronando

La frente de valor esclarecida,

Y el fuerte Marte y Palas ayudando,

Como era usanza y ley establecida […]

Estaba la justicia allí postrada

Que con la caridad había venido

A darle el triunfo y palma consagrada […].[9]

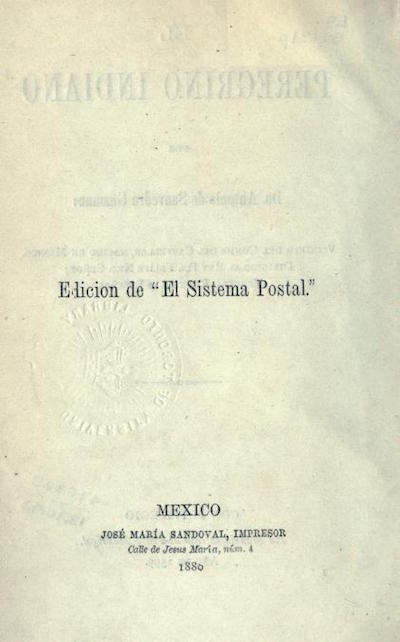

Edición decimonónica de El peregrino indiano. Universidad de Toronto, Biblioteca Robarts.

A éstas se sumaban las musas que disponían coronas sobre la cabeza del monarca:

Calíope, y sus ocho compañeras,

Tenían un palio ricamente obrado

Con unas diademas por cimeras,

Cubriendo aquel teatro levantado:

Éstas le coronaron las primeras,

Con otras muchas diosas que han llegado,

Y haciendo ceremonias muy usadas,

Le daba cada cual palmas sagradas.[10]

La figura de Felipe II, como lo percibe el poeta, es radiante, tanto “Que el sol y las estrellas excedía”. La luminosidad del monarca debe entenderse como sustentada, acaso originada, por la presencia de las virtudes necesarias para el buen gobierno. El conjunto es elocuente y hace del personaje un rey ejemplar. La presencia de las musas completa el elenco y le da mayor significación pues las artes que ellas representan dotan al espíritu de hombre de sensibilidad, otra actitud que todo aquel que se ocupa del gobierno debe cultivar.

Ahora bien, el sueño es narrado para Felipe III. Cabe preguntarse por el sentido y la razón que tuvo el poeta para ponderar en él, como ejemplar, la figura de otro monarca, padre y antecesor de aquél al que dirige su canto. Lo primero que viene a la mente es que detrás de la valoración de las virtudes de Felipe II hay una suerte de invitación para imitar todo aquello que vuelve ejemplar al monarca soñado. En otras palabras, se trata de invitar a Felipe, tercero de número, a seguir el ejemplo de su padre. Otra pregunta más se refiere a los motivos profundos de esta invitación para abrazar las virtudes del buen gobernante como lo había hecho el antecesor. La respuesta podría tener dos niveles. Uno tiene que ver con el buen gobierno del imperio que debe traducirse en el bien común. Otro, más personal, se vincula a la penosa situación que llevó al poeta a realizar un viaje a España y a escribir un poema en el que sus antepasados, la conquista de la Nueva España y su realidad en tanto criollo desposeído son colocados ante los ojos del rey para pedir lo que en justicia considera le corresponde. En efecto, habiendo sido el segundo corregidor de Zacatecas, donde, según dice, “Cumplí la obligación que era forzosa / A mi rey y señor como es debido / con la fidelidad que fue posible / Que hacer otro más era imposible”,[11] fue desposeído de su cargo, cayendo por lo tanto en desgracia. En el canto IX eleva su queja al rey:

Que no es justo, señor, que lo padezca

Mi honor, mi calidad y mi persona,

Ni haya quien se anime ni se ofrezca

A informar falso a vuestra real corona:

No se hallará quien más que yo merezca

Allá, como la fama lo pregona,

Haberlo mis pasados conquistado,

Descubierto, regido y gobernado.

Estos versos revelan en profundo sentido el sueño del poeta. Se trata de solicitar justicia al rey, apelando a las glorias de sus antepasados en la conquista, a los servicios que él mismo prestó a la Corona, y ofreciendo el ejemplo de un monarca que, según él lo expresa, fue asistido por artes y virtudes que le permitieron obrar siempre con justicia. Constituye la voz de un criollo que es reflejo fiel del sentir de un grupo que, como lo expresó Dorantes de Carranza, vivía sumido en la injusticia, al grado de considerar a las Indias “madre de extraños, abrigo de forajidos”, “madrastra” de sus hijos, “destierro” de sus naturales y “cuchillo de los propios”. Es la voz de los hombres que creían merecerlo todo y veían cómo ante sus ojos se desvanecían cargos, riquezas y bienes merecidos por sus ancestros conquistadores. I

Portada de uno de los ejemplares que se conservan de El peregrino indiano, 1599.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

Inserción en Imágenes: 16 de febrero de 2020.

Imagen de portal: Portada de El peregrino indiano (1599) de Antonio Saavedra y Guzmán. Biblioteca Nacional de España.

Temas similares en Archivo de artículos.

[1] Génesis, 2, 21-22.

[2] Miguel Avilés, Sueños ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro, Madrid, Editora Nacional, 1981, pp. 33-34.

[3] Antonio Saavedra y Guzmán, El peregrino indiano, 3ª ed., introd. y notas de José Rubén Romero Galván, México, CNCA,1989, canto XV.

[4] Baltasar Dorantes de Carranza, Sumaria relación de las cosas de Nueva España, con noticia individual de los descendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles, paleografía de José María Agreda y Sánchez y pról. de Luis González Obregón, México, Imprenta del Museo Nacional, 1902, pp. 112-113.

[5] Ibid., canto I.

[6] Ibid., canto XIV, p. 380.

[7] Ibid., p. 384.

[8] Idem.

[9] Ibid., p. 385.

[10] Idem.

[11] Ibid., canto XI.