Ochenta años de Jorge Alberto Manrique

Esteban García Brosseau*

garciabrosseaue@gmail.com

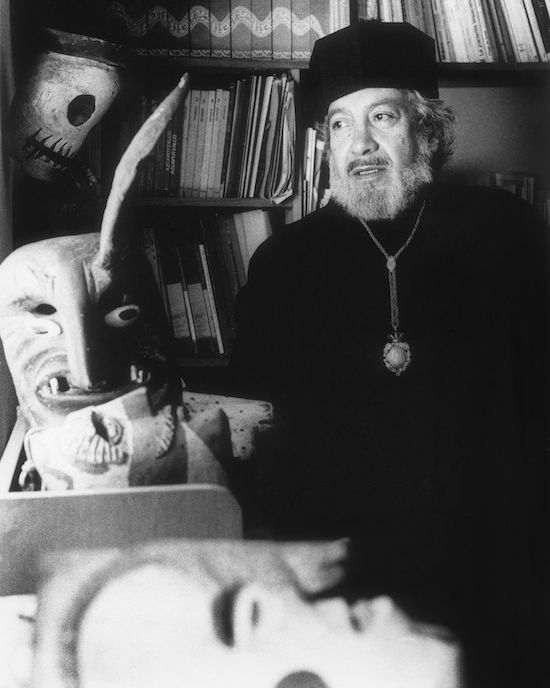

Jorge Alberto Manrique, director del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1977. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

SE TRATA DE UN EXTRAORDINARIO honor el participar en este homenaje a Jorge Alberto Manrique, aquí, en el Museo Nacional de Arte, del que fue nada menos que fundador y director de 1982 a 1983, y del que también escribió ilustrativos comentarios. Aclaro, además, en seguida, que si no fuera precisamente a él a quien esta ceremonia estuviera dirigida, quizás yo no hubiera encontrado el valor de venir a sentarme en esta mesa.

En efecto, Jorge Alberto Manrique, o simplemente Manrique, como todos los que tenemos el privilegio de conocerlo solemos llamarlo, ha sido para mí un apoyo fundamental en numerosas circunstancias, como estoy seguro de que lo ha sido para otros, debido, ante todo, a su vigoroso sentido de la justicia. Amplío el enorme respeto que le debo por haber dirigido mi tesis doctoral, la cual sólo pude realizar gracias a su generosidad, enorme cultura y sobre todo su amplitud de miras y conocimientos.

¿Quién, sino Manrique, hubiera tenido la suficiente erudición y capacidad de juicio para dirigir una tesis como la mía, la cual, sin ahondar en el asunto, pretende tejer relaciones entre el manierismo y el barroco, de la India portuguesa a los virreinatos americanos, apoyándose en un andamiaje teórico que echa mano de autores tan dispares como Subrahmanyam, Luks, Warburg, Kubler, Riegl, e inclusive Bakthin y Rabelais? Estoy seguro de que no soy el único de entre los numerosos estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado cuyas tesis Manrique dirigió desde 1965 hasta la fecha que pudo beneficiarse de su generosidad.

De la inmensa valía pública de Manrique no cabe duda alguna: sabemos todos que es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 1973, miembro de número de la Academia de Artes desde 1991 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1996. Sabemos igualmente que de 1974 a 1980 fue director del Instituto de Investigaciones Estéticas, instituto en el que se ha desempeñado como investigador desde 1968, por lo que en el año 2000 recibió el título de Investigador Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. No es misterio tampoco que en 2005 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. También se sabe que desde marzo de 1981 Manrique es Comendador de la Orden del Mérito de la Republica Italiana, una distinción que, me parece, tiene la virtud de encajar particularmente con su personalidad a la vez dadivosa y exigente, naturalmente colmada de bondad, aunque, en ocasiones, resulta también temible, propia de una autoridad patriarcal.

No obstante, de entre todos los títulos y reconocimientos que ha recibido, muchos de los cuales no podré mencionar aquí, me gustaría señalar uno en particular, más modesto en apariencia, aunque de igual nobleza: el de maestro. Si bien se refiere a un grado muy preciso dentro de la jerarquía académica, podría rendir cuenta por sí sólo –debido a su posible polisemia– de la inmensa labor de Manrique como formador, en materia de Historia e Historia del Arte, de generaciones de estudiantes de la Universidad Veracruzana, El Colegio de México y, por supuesto y principalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que ha impartido clases desde 1965. No creo exagerar al decir que su papel de educador se extendió en la amplitud de la nación entera, a partir de su participación en el Consejo Mexicano de Monumentos y Sitios o ICOMOS mexicano (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios-México), organismo del que fue presidente de 1981 a 1988 y del que obtuvo el premio Federico Sescosse en 2001.

Jorge Alberto Manrique. Foto: Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Cabe destacar que Manrique nunca tuvo empacho en señalar públicamente la importancia que tiene para nuestra nación la preservación de su patrimonio artístico y de la necesidad, para ello, no sólo de formar a técnicos especializados, sino también al conjunto de la población, lo cual expuso en diversos artículos periodísticos, en un trabajo de difusión que, evidentemente, también puede considerarse como parte de su labor de educador.

En los artículos que Manrique dedica exclusivamente a la defensa del patrimonio cultural, puede el público enterarse de desgracias y amenazas muy precisas, como el desfiguro del centro de Aguascalientes y la destrucción de dos casas inglesas de la Compañía de Real del Monte, en Pachuca; o bien del amago de suplantación del panteón de Jalapa por un parque. La lección general que puede abstraerse de estos materiales es que el patrimonio monumental, ya sea de esta nación o de la humanidad entera, es un “recurso no renovable”,[1] que una vez perdido ya no se recuperará jamás, trátese de una casita o de un arco de triunfo en Palmira. Y es que, según nos dice Manrique, “una casa, aun modesta y aun con menos de un siglo de vida, es un monumento porque es un testimonio de la manera de vivir y de los valores de las comunidades en el pasado, y que por eso debe de ser preservado”.[2]

Para Manrique la importancia de preservar el patrimonio histórico nunca fue el fruto “de actitudes románticas, o de gustos elitistas por un pasado ido”,[3] sino que responde a “la convicción profunda de que los valores históricos y estéticos contenidos en los edificios constituyen algo que enriquece, y da sentido a la comunidad humana toda”.[4] Prueba de ello es que se sumara a la defensa de la preservación del sombrío Palacio de Lecumberri, en 1976, precisamente debido al carácter histórico de la edificación. El hecho no deja de ser emblemático, sobre todo si se piensa en el posterior servicio que rendiría aquel edificio como Archivo General de la Nación, cuando pasaría de ser un siniestro panopticon, en retrospectiva, foucaultiano, si se quiere, al mucho más luminoso recinto donde se escrutan los documentos con los que luego se hace luz sobre la historia del país.

Esta última alusión al Archivo General de la Nación me servirá para recordar la profunda relación que ha existido siempre para Manrique entre Historia e Historia del Arte: “Siempre he entendido –afirmaba Manrique en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, en 1973– que la Historia del Arte es, primero, Historia, y sólo después del Arte. Quiero decir con eso que, por una parte, la única posible valoración de una obra de arte es una valoración histórica, y que el arte mismo es Historia; y por otra parte quiero significar (más principalmente) que estudiar las obras de arte es una manera de hacer Historia, tan legítima como cualquier otra, por más que tenga sus peculiaridades de contenido y método.”[5]

De entre las numerosas problemáticas que Manrique abordó en un sinnúmero de libros y en artículos especializados, tocantes tanto al arte virreinal como al arte moderno y contemporáneo, se hace necesario resaltar una temática que, me parece, permea en la totalidad de su obra: a saber, lo que el llamó “alternancia de los modos artísticos”,[6] y que designa una tendencia tanto a la cerrazón como a la apertura del arte mexicano frente a lo extranjero: barroco oriundo versus neoclásico europeo, muralismo versus ruptura, etcétera, amén del significado de todas las posibles transiciones.

Jorge Alberto Manrique. Foto: Barry Domínguez. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

En lo que a mis propios intereses concierne, en tanto investigador de la relación entre cristianismo e idolatría en los imperios ibéricos, me parecen particularmente valiosos, con respecto a esta misma temática, los artículos reunidos en la sección intitulada “Modelos en tránsito” en Una visión del arte y de la Historia,[7] a los cuales habría que agregar otros más como “La formación de la arquitectura barroca americana”, último que da cuenta del fenómeno del jaloneo entre lo propio y lo foráneo en el arte mexicano, al analizarlo como triple tensión compuesta de: “la dinámica interna de cambio; la necesidad –contradictoria– de persistencia de lo que es considerado propio; la presencia azarosa pero ineluctable de los modelos europeos”.[8]

Resulta evidente que Manrique posee la más acabada de las maestrías en su disciplina. Ésta se basa tanto en su aguda capacidad de observación del objeto artístico, en cuanto fenómeno formal, como en su ampliamente afinado sentido de la Historia. Cabe añadir, sin embargo, que una notable elegancia y la transparencia del lenguaje son dos elementos que caracterizan la expresión de Manrique; y por natural que pueda parecer el fenómeno resulta una cualidad poco frecuente, aún más en una época como la nuestra, en que el acto de escribir parece tener como propósito generalizado el embrollar, más que aclarar la mente. De hecho, uno se pregunta a veces si Manrique no hubiera podido hacerse escritor en vez de historiador, tal y como nos revela, por ejemplo, aquella carta imaginaria que Manrique le escribe desde Quito a Francisco de la Maza, donde descubrimos además toda su pasión por el arte:

tengo, en cambio, la ciudad fiestera para mí solo, para caminarla, palparla, considerarla fríamente… aunque lo de fríamente es un decir: el arte de Quito lo agarra a uno con tal fuerza que no puede haber frente a él examen frío, sino apasionado y comprometido. Para eso fue hecho y sigue respondiendo a lo que de él se pedía: emoción, sorpresa, sacudida en el espectador.

Como tú, no soy un mal visitante solitario. Si es verdad que la compañía alegra y aun fructifica en comentarios, la soledad libre de interferencias tiene también lo suyo: hace uno y deshace teorías sin que nadie lo saque de sus elucubraciones. Ve uno las cosas como si leyera un libro, en conciliábulo perfecto.[9]

Podemos entonces imaginarnos a Manrique en pleno diálogo interior, apostado, por ejemplo, ya no en Quito sino frente a uno de los retablos del convento dominico de Azcapotzalco, al que dedicó su primer gran trabajo de investigación, mismo que se publicaría en 1963:

Es de tres calles y dos cuerpos. En el cuerpo bajo, las calles están limitadas por pilastras estípites, del tipo más puro que pueda encontrarse: base, angostamiento, pirámide invertida con guías vegetales, segundo angostamiento, forma redonda fitomorfa, tercer angostamiento, forma cúbica con medallón, cuarto angostamiento, capitel corintio, trozo de falso entablamento, rica ménsula y cornisa.[10]

Jorge Alberto Manrique, 1998. Foto: Sebastián M. Coronel. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Al pensar en su análisis del desarrollo del manierismo en México, en el de la aparición del neóstilo en tanto reacción contra el estípite, o bien en sus numerosos trabajos históricos sobre artistas individuales, generaciones de artistas o “movimientos” como el muralismo o la “ruptura”, me parecen clave los estudios históricos de Manrique, toda vez que, por históricos que sean, mucho le deben a esta sensibilidad frente al fenómeno formal. En todo caso, ¿quién no se habrá encontrado a Manrique en la misma actitud a la vez analítica y contemplativa, sólo que frente a un cuadro y rodeado de sus amigos, en toda clase de inauguraciones, en museos y galerías, museos de entre los cuales dirigió el de Arte Moderno entre 1987 y 1988, con su notable compromiso por la libertad de expresión del artista, y en galerías de las que dibujó la historia en un artículo que lleva precisamente el título “Las galerías de arte”,[11] donde se suceden la Galería de Arte Mexicano, la de Juan Martín, la de las Pecanins, el Salón de la Plástica Mexicana, la Proteo, etcétera?

Quizás sea por esa pasión que Manrique muestra frente a todo objeto de arte que sus facultades analíticas soliciten que los artistas lo jalen hacia su propio bando –demonios todos, como los del cartel del Salon de Cent de James Ensor–, concediéndole inclusive, silenciosa o vehementemente, el título de maestro, tal como se entiende en este gremio y no en el académico. Tengo para mí que tal aceptación de Manrique entre los artistas también se debe, paradójicamente quizás, si se piensa en la naturaleza humana, a la espléndida justeza de su crítica, de la que siempre quedaron vedadas la complacencia del alabo fácil o de la condena mezquina; por este equilibrio y sabiduría recibió, a los 23 años, el Premio Paul Westheim a la crítica joven, por parte del periódico Novedades, donde escribió un poco en la ya mítica sección “México en la cultura”, pero asimismo pienso en el Premio a las Artes Visuales 1989 de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA-Argentina), recibido el 20 de julio de 1990.

Sea como sea, no es misterio que para Manrique la crítica deba ejercerse “a la torera” –es decir, con fineza, precisión y valentía–, por lo que es normal que se ganara el cariño y la admiración de un medio que gusta particularmente de los seres y actos de excepción. Recordemos que para Manrique la fiesta brava es un “vicio que se tiene o no”, y que la crítica no es sino “la huella de la lucha amorosa de un hombre con el misterio, la fuerza, la tragedia o el gozo de unas formas que se le proponen”,[12] razón por la cual, en efecto, no es poco frecuente que al leer un texto de Manrique sobre tal o cual artista, uno termine por proferir interiormente algo así como un ¡olé! con fondo de pasodoble.

En suma, hay en Manrique un ritmo a dos tiempos, como el sístole y diástole del corazón: lleno de la autoridad que confiere la erudición pero a la vez generoso y dadivoso como ninguno; conservador del patrimonio y defensor de las más añejas tradiciones pero promotor del cambio y defensor de la libertad a ultranza; estudioso y amante tanto del arte colonial como del arte moderno, y si, como decía De la Maza, citado por él, “lo mejor que México [ha] dado al mundo en la historia [es] su arte”,[13] resulta evidente que es el juego de las afinidades electivas lo que ha llevado a Manrique a interesarse exclusivamente por lo mejor que ha producido la nación. Es por eso que no sólo terminaré esta semblanza deseándole larga vida en sus ochenta años sino que, de pilón, me atreveré a proferir un muy septembrino y mexicano, ¡Qué viva Manrique! I

Jorge Alberto Manrique. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

*Doctor en Historia del Arte por la UNAM.

Inserción en Imágenes: 03.10.16.

Imagen de portal: Jorge Alberto Manrique, 2016. Foto: Ernesto Peñaloza. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Temas similares en Archivo de artículos.

[1] Jorge Alberto Manrique, “Amagos al Centro Histórico”, La Jornada, 5 de febrero de 1992.

[2] Manrique, “Destruyendo en Pachuca y Jalapa”, La Jornada, 23 de julio de 1985.

[3] Manrique, “Amagos al Centro Histórico ”, La Jornada, 5 de febrero de 1992.

[4] Idem.

[5] Manrique, “Ambigüedad histórica del arte mexicano, en Una visión del arte y de la historia, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2000, t. 1, pp. 88.

[6] Ibid., 95.

[7] Manrique, Una visión del arte…, t. III, pp. 91-235.

[8] Manrique, “La formación de la arquitectura barroca americana”, en Una visión del arte…, t. V, p. 219.

[9] Manrique, “Carta desde Quito”, en Una visión del arte…, t. V, p. 196.

[10] Manrique, Los dominicos y Azcapotzalco: Estudio sobre el convento de predicadores en la antigua villa, Xalapa, Ver., Universidad Veracruzana, 1963, p. 65.

[11] Manrique, “Las galerías de arte”, en Una visión del arte…, t. IV, pp. 131-144.

[12] Manrique, “La crítica de arte (el juicio a la torera)”, en Una visión del arte…, t. I, p. 71.

[13] Manrique, “Francisco de la Maza”, La Jornada, 12 de febrero 1992.