Afinidades secretas: paseos, anécdotas, geometrías

Alberto Dallal*

dallal@unam.mx

Ramón López Quiroga**

galerialopezquiroga@gmail.com

.jpg)

Germán Cueto, sin título 27, 1961, acuarela. Foto: Galería López Quiroga.

SÓLO UN HÁBIL ARTISTA SABE situar una anécdota que sobreviene entre el espacio y la pared. No importa si soñó la historia o ésta brotó de sus manos sin darse cuenta, mientras llenaba una o varias telas o papeles, situaba manchas y rayas en un grabado o si la imagen de una de sus fotografías quedaba absorbida por otra o por otra o por la de más allá en el tiempo o por la de más acá en términos de su suave o agitada biografía. Siempre me ha quitado el sueño y hasta angustiado leer, revisar, adivinar o deducir qué se traen los artistas en las manos, en las circunvoluciones de sus cerebros inquietos o en la suerte de mágica bioquímica con la que juegan en sus técnicas, sus cuadros, sus luces y sus sombras. Me imagino lo que quieren decir. A veces ellos mismos me lo dicen, me lo revelan o “aconsejan” pero en general yo ando descubriendo relaciones y simetrías porque debo construir un archivo real o metafísico con todas las obras y lo que se dice de ellas.

Pero he aquí que ante mi vista han circulado muchas situaciones extraordinarias. O yo me las he inventado. ¿Son acaso mías las anécdotas que quedan siempre asidas a paredes que también invento o arreglo? (Algunas de las ideas sobre las obras las he guardado para un final y tal vez un definitivo desciframiento.) Coleccionista imperturbable, sintiéndome a veces muy agobiado, al fin me decido a mostrarles las narraciones, historias, sucedidos, relatos o anécdotas que he descubierto aparecidas y diseminadas, adheridas sigilosamente a las cajas y los paquetes, las bolsas y las maderas de resguardo que se hallan en mi mente o en mi bodega. Me he dicho en secreto que sólo son afinidades y contenidos, relaciones, luces y sombras hermanadas o entrelazadas, constelaciones o ligeros volúmenes que se desbordan por el espacio biográfico de cada artista. O por mis ojos y mi mente. O tal vez, perdón por el atrevimiento, me estoy inventando situaciones certeras, entrelazadas e inaplazables.

.jpg)

Miguel Castro Leñero, Pensar, clasificar, soñar 4, 1995, óleo/tela. Foto: Galería López Quiroga.

Pero los críticos, los historiadores del arte y los coleccionistas debemos desarrollar una mirada de lince. También los museógrafos. En esta exposición me limito a señalar mis propios descubrimientos en obras y creadores de primerísima categoría y “arreglarles” los espacios de la Galería de la siguiente manera, de acuerdo con mis observaciones y deducciones:

Primero comencé a alucinar con unos óleos de Miguel Castro Leñero, conjunto de pinturas en el que el mismo artista nos otorga ciertas claves específicas pues la serie se titula, como si adivinara mis desvelos, Pensar, clasificar y soñar: universos dispuestos en cada tela que guardan entre sí ciertas analogías submarinas o cumbres borrascosas o rayas desconocidas y misteriosas que permiten, en el fondo, como elementos perdidos de una realidad infantil o jeroglífica, como depósitos biográficos, reconocer “sellos” o símbolos o manchas negras: un barco (¿de papel?), una balanza destruida, un personaje con los brazos deshechos, unos signos abalóricos (¿acaso un 3 y una B?), un 7 que se desgañita y una vaca que se asemeja al mapa de los Estados Unidos. Miguel ha sido siempre un artista prudente y amigable, sabio, pero bien puedo discernir que, muy harto de ser amable, nos puede espetar, como muchos artistas, un juego de voces que jamás deja de estar tras las rejas de su mente.

Muy distintas reacciones tuve ante las diecisiete acuarelas de Germán Cueto: deslizamientos en el agua y la brocha, en los colores mismos como continentes de cierta violencia que sólo explota y se expande en algunas de las acuarelas y cuyo estampido se vuelve visual (aminorado por el control técnico) sin llegar a conclusiones: los desbordamientos se van simplificando, refinando entre “tonos” de cierto arrepentimiento y aparecen figuras confundidas, entremezcladas: un ave de pico azul, un niño que mira en dirección del cielo, cierto deslavado arlequín temeroso de decir su nombre, un águila con el buche tranquilo y finalmente un empaste o figura de aparentes papeles recortados cuyos colores parecen sostenerse, asirse o hilvanarse en el aire los unos a los otros.

.jpg)

José Luis Cuevas, Mi primer contacto…., de la serie Recollections of Childhood, 1962, litografía. Foto: Galería López Quiroga.

En seis litografías de José Luis Cuevas (de la serie Recollections of Childhood, 1962) la euforia creativa resulta evidente pero asimismo peligrosa, no sólo porque nos remite fulminantemente a la mentalidad cueviana sino (muy importante) porque nos revela las dotes de este artista, su capacidad y hasta obsesión por entregar sus sueños y recuerdos a través de rayados e incisiones que tras la plancha surgen como maniobras al mismo tiempo desbordadas, al mismo tiempo certeras, siempre “certeras” al revés: los personajes yacen, “son” (el ejemplo más claro y evidente: Mireya), y simultánemente por sus poses, por la textura y forma de sus cuerpos, estas maniobras se hallan “traducidas” a partir de la mente de Cuevas: los apuntes “biográficos” coinciden y completan, construyen a esas formas precisas que la técnica nos permite (¿a nosotros?, ¿al artista?, ¿al sentido de la vista?) voltearlas al revés sin miramientos. Nos hacen pensar: “¿tengo capacidades para ser yo el que perciba la realidad del personaje que libre y diestramente me espeta Cuevas?” En las litografías (¿un universo?) todos los rasgos, los detalles, las actitudes están unidos y ese haz de relaciones se hallaba, desde el principio del mundo, en las manos de José Luis Cuevas. Nos preguntamos: ¿qué resulta más importante, una realidad concreta o una mente creativa? Ese escalofrío recorre la historia del ser humano sobre el planeta. Y la historia del arte. Y es, por lo visto, contagioso.

.jpg)

José Chávez Morado, Por esas calles, de la carpeta Vida nocturna de la Ciudad, 1936, xilografía. Foto: Galería López Quiroga.

En seis grabados de 1936, José Chávez Morado expone espléndidamente la Vida nocturna de la Ciudad. Naturalmente, la Ciudad de México, la que entonces era nuestra todavía. Se trata de figuras sumidas en planos blancos y negros que se permiten aflorar y sumergirse, asumir pretensiones y papeles memorizados, desempeñar la tarea especial de obedecer a la mano y la vista firmes de Chávez Morado para participar en un espectáculo que se ha vuelto histórico: los conspiradores se confunden en su inmovilidad y bajo los brazos mesiánicos del líder, en la feria popular (¿aspiración o accidente siempre anecdótico e histórico?) los adultos se vuelven niños y los niños aves que vuelan por el aire y que hacen llorar a un personaje extraño, tal vez alguien que grita que un niño caerá de la rueda de la fortuna, como un ave sin plumas. Se hacen presente el crimen, las pasiones, las mujeres todavía olvidadas y sumisas, los juglares que juegan con las cartas y las manos a la salida de los teatros para obtener sólo una moneda; la entrada y ese exit pegajoso de los hoteles de mala muerte y de las parejas subrepticias que se extrañan de la hora porque ya transitan los tranvías: un mundo concentrado, degustado, explorado en la carpa de barrio, en esos espectáculos que le dieron vida y nombre a ritmos, artistas, personajes (con los consabidos técnicos pioneros que hacían posible el espectáculo) y a la ciudad misma. Todo allí, vivo, aparentemente plano, en negros y blancos solamente. Para quitar el sueño.

.jpg)

Héctor García, Autorretrato, 1958, plata/gelatina. Foto: Galería López Quiroga.

Veintidos años más tarde, en 1958, un poderoso e intenso y sobre todo armado habitante de la Ciudad de México, Héctor García, urdió y realizó seis autorretratos en los que, aun con reticencias, puesto que estaba acostumbrado a no ponerse bajo la mira, el fotógrafo se convirtió en actor de su propia escena, personaje de su volátil escenografía. Un mundo en retache. Cámara en lontananza, tal vez en el vacío, sobre tripié o prisionera entre dos piedras, cargado del sentido del humor auténticamente mexicano que lo hizo admirado amigo de todos, Héctor García hace el retrato de dos personajes: él y su cámara: la ase con sus dedos largos de cirujano, la cara convertida en mueca, sentimientos (¿se mira a sí mismo?), frunce el ceño, sombrero de ala flexible (“Donde más barato dan, es en la casa Tardán”, rezaba un anuncio de la época), pela los ojos, y con todo ese su gran sentido del humor mexicano nos obliga a traducir la serie, a tenerlo en mente, a retener imágenes que no podían ni podrán ser de nadie más, nunca, porque el instante de cada foto no es comparable ni compartible en los fotógrafos ejemplares, a quienes caracteriza “Toda una vida”, como versa la canción de moda de la época.

.jpg)

Graciela Iturbide, de la serie Naturata (India), 1998, plata/gelatina. Foto: Galería López Quiroga.

Para lograr un descanso de estas intensidades metropolitanas me pongo a contemplar cuatro fotos de los años noventa de Graciela Iturbide: algunas alcazan la abstracción de los paisajes internos, la imagen de una autobiografía. Hay un Autorretrato con pochote, de 1999, en el que su sombra se afirma sobre el suelo gris y los reflejos de las varas del árbol se le incrustan o la pican como vasos comunicantes e hirientes, en una especie de conspiración de sombras, texturas, líneas de acción que se esparcen por la tierra y se desplazan hasta muros que a lo lejos marcan los límites de una región o de un elemento inesperado, expectante o tal vez sólo son ciertas prolongaciones de una realidad inalcanzable. ¿Quién puede saberlo? En sus fotos los órganos verdes se salen de los límites de la foto, atravesados por un pensamiento horizontal (¿nuestro?) o tal vez se acomodan en una trampa invisible, imperceptible, para obligarnos a seguir escudriñando o pensando. En una platinotipia plantas y macetas parecen estar debajo del agua mientras un capelo lleno de manchas parece haberse dispuesto desde la seca irrealidad. Graciela y su obra son irresistibles: ambas se vuelven abstractas mientras más las miras y admiras.

Nacho López, Genio de las manos, manos cuya misión es crear belleza, 1954, plata/gelatina. Foto: Galería López Quiroga.

Siempre he pensado que los fotógrafos son seres extraños que creen que el mundo que se ve y el que está por verse en sus fotos se queda encerrado en la Nada si no lo registran. Tal vez no se den cuenta de que sus fotos no sólo ensanchan los ámbitos del mundo y del universo sino que van construyendo, foto sobre foto, un universo que se queda girando en la memoria de veedores, de observadores incógnitos, espías de sus fotos, y lo monopolizan todo, incluyendo las invenciones y los viajes que uno realiza al mirar y admirar algunas fotos de nuestra colección. A Nacho López un buen día de 1954 se le ocurrió captar y apoderarse visualmente de lo que él llamó Genio en las manos (cuya misión era exactamente la de él: crear la belleza con los ojos y las manos). Cogió su cámara y persiguió manos por todos lados: regordetas manos esculpidas y acompañadas de perros y alimañas; manos de un escultor sosteniéndose él mismo, en vilo, entre los dedos; manos rasposas de un artesano que sostiene a una mujer (¿su madre, la Virgen, una quimera?) en el hueco que se forma entrecerrando los dedos; manos enfrentadas, comparándose a sí mismas, llenas de vida: carne y huesos y superficies retocadas; ¡manos que crean manos con las manos!: un gran desastre con las manos cuando eran los ojos y la cámara y las manos de Nacho los que desorbitaron el orden universal (y mi tranquilidad) con esas fotos.

Enrique Metinides, Automóvil chocado, 1959, plata/gelatina. Foto: Galería López Quiroga.

Pero como en el caso de Cuevas y su autobiografía, están los artistas colmados de obsesiones sublimes, algunas de ellas violentas, por las cuales se entrelazan secretos, aventuras, empresas y, como le ocurrió a Enrique Metinides, accidentes: un fotógrafo que no va hilvanando al mundo en sus posibilidades, en su futuro, sino que lo ofrece ya ocurrido, plenamente acabado, ya no hay más: es el tramo final, como si atestiguara los juegos o trampas de los destinos escritos de antemano: un Autobús de pasajeros accidentado, 1947, vehículos que tal vez contuvieron cuerpos calcinados, cámaras de tortura llenas de humo o vaho de gasolina o vehículos volcados, observados en su nueva inmovilidad, definitiva, tal como nosotros interpretamos y vemos las obras de arte colgadas en las paredes blancas y lisas de la memoria, en una exposición perenne.

Rodolfo Nieto, Cabra III, 1968, mixta/papel. Foto: Galería López Quiroga.

¿Y cómo iba yo a pararle ahí si los parajes son tantos en un solo artista, si los estragos de la memoria son muchos, hechos bola, línea, acotación? Los espacios de los muros blancos son incisivos y contrastantes; bien pueden retener catástrofes, incongruencias, imágenes antónimas que, por ejemplo, la mano de Rodolfo Nieto hizo aparecer como improvisaciones: un destacado zoológico cuyos animales semejan una disolvencia metafísica pues se deshacen en el pleno papel: un juego infame y certero: no hacen vivir al papel sino que ellos ocupan el espacio necesario para realizar sus fechorías. Eso basta: monstruos que agreden y copulan, que se incrustan, a veces animal, a veces humanamente en otros animales; seres que se engullen a sí mismos: semejan gallos, cabras, libélulas en plena actuación: profunda manifestación de animales que pretenden y logran sobrevivir en las imágenes, tocando la piel y clavando alfileres en sus víctimas.

Miguel Río Branco, Monólogo de una sombra 3, 2002, ilfochrome prestige. Foto: Galería López Quiroga.

Toda esa ¿fauna? de Nieto en contraste con las obras de espesos, oscuros colores de Miguel Río Branco: ante sus ¿interpretaciones fotográficas? no sabemos a qué atenernos: se nos ofrecen formas como objetos, piedras tal vez diseminadas en un río negro, rostros que gritan, polvos del espacio cósmico, avispas en vuelo, naves flotantes, cuerpos, fogonazos, estallidos, huellas y alfiles desorbitados. Se (nos) imponen contradicciones: las manos tersas de un fantasma al que le brilla la cabeza, un enjambre de ojos atravesados por agujas. Resurgen bolsas heladas de las que caen posibilidades: ¿cómo se construye un mundo de piedra y a la vez alado y abstracto, sin aditamentos o mensajes misteriosos? Surge una redundancia impresionante: técnica-arte-técnica-forma. Se forma la forma.

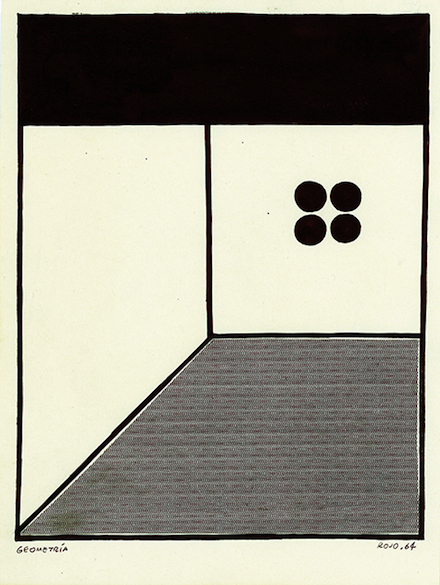

Vicente Rojo, Geometría, 1964, tinta y collage/papel. Foto: Galería López Quiroga.

Tantos años en este viaje de estar viendo. “Necesitas un descanso”, me aconsejo prudentemente. Busco y hallo las tranquilas líneas de acción en las Geometrías que en 1964 Vicente Rojo realizó con tinta y collage sobre papel. Son medidas pruebas de erudición tranquila: formas serenas. Son mensajes y tableros de seguridad. Incitan claridad. Sé lo que veo porque Vicente siempre sabe lo que hace. Y lo que piensa y lo que quiere hacer, siempre en diálogo con los materiales y con una inquietante serenidad. Parece siempre estarnos diciendo Rojo que el artista sólo puede calmarse en el cuadro, en la obra. En ella se construye y se descubre como ser humano. Y hay que aprender a descubrir, en el orden de los elementos del diseño, los elementos de la mente, los cauces posibles, aquellos puntos, rayas y conductos en los que el mundo acaba por transformarse: bloques de una geometría imperiosa pero siempre precisa. Lujos geométricos y mentales. Básicas elegancias.

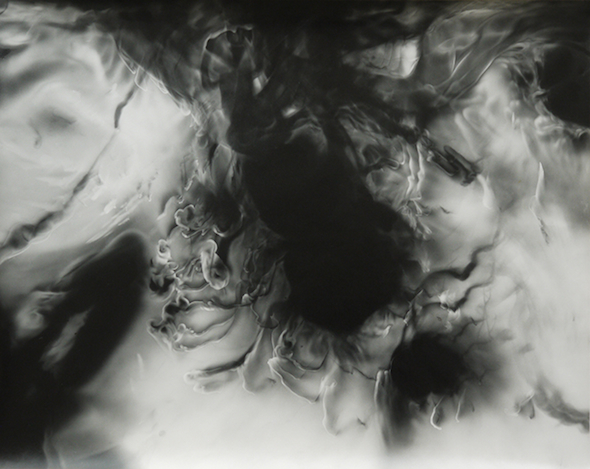

Armando Salas Portugal, Fotografía del pensamiento, ca. 1968, plata/gelatina. Foto: Galería López Quiroga.

Un caos nebuloso pero también sereno es el que logra Armando Salas Portugal en ciertos, excepcionales experimentos fotográficos (plata/gelatina): contagia en estas obras cierta inofensiva y bella nubosidad como si se vieran a través de una vitrina ciertos rostros deformados o tormentas de luces o piedras que caen y estallan sin hacer(se) daño. ¿Cómo logra Salas Portugal estas “fotografías del pensamiento”? ¿Cómo llamar a lo que llegó yendo de lo minúsculo a lo gigantesco, del estallido al ordenamiento, de lo que vuela a lo que sencillamente cae?: 1968: impresión de época.

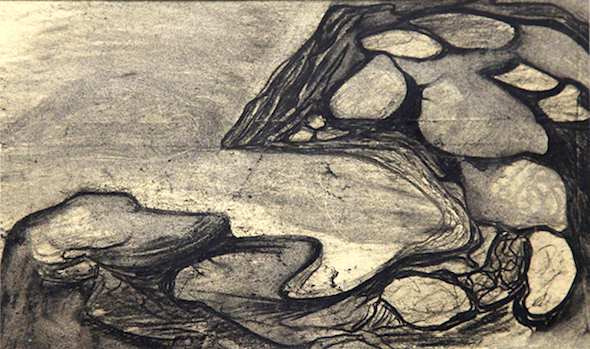

David Alfaro Siqueiros, Paisaje rocoso, s/f, lápiz/papel. Foto: Galería López Quiroga.

Y otro elemento sorprendente: los dibujos serenos de David Alfaro Siqueiros. Varias épocas: tal vez en los momentos de descanso y tranquilidad en que brotaba el hambre de acariciar el papel sin la contundencia implícita en sus manos y sus dedos, en su mente, ávida de monumentalidad. Y en estas pequeñas obras, limpias, se vuelca el maestro, se concentra él, estruendoso hasta en la firma: piedras que yacen o vuelan, cuerpos y masas, agrupaciones, un seco océano de concreciones, reunión de verdes y cafés, oscuros cuerpos, monumentos, tumbas. Siqueiros siempre fue y sigue siendo superlativo.

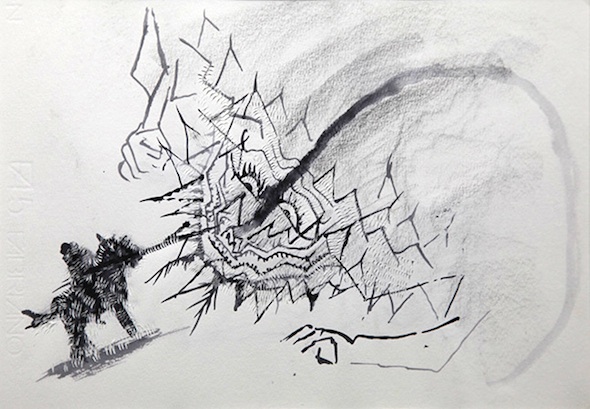

Francisco Toledo, San Jorge y el dragón III, ca. 1995, mixta/papel. Foto: Galería López Quiroga.

Entonces me lo propongo y lo logro: convoco a un Francisco Toledo siempre en disposición de lo sorprendente. Técnicas nítidas, arte en sustancia. Deslizamiento de formas. San Jorge que lucha contra el dragón y lo va venciendo y engullendo: una serie inesperada y extraña, como muchas de sus obras: adquieren una enorme vida al ritmo del escudriñamiento de miradas y ojos: sobrevienen enfrentamientos, propuestas de un esbozo de narración, cuento de nunca acabar hasta que se abren las fauces del dragón, vomita más vida, más cuento, más muerte y aparece el diablo y se lo lleva todo mediante una técnica que se va forjando en los instrumentos de trabajo, entre los dedos de Toledo: los esqueletos de una muerte viva que va saltando con un pájaro, con un cholo, con una iguana entre las manos. Ejemplos ejemplares llenos de astucia y del dominio total de ciertas situaciones en movimiento que parecen volcarse sobre una difícil realidad también en movimiento.

José María Velasco, Estudio de rocas, agosto de 1905, lápiz/papel. Foto: Galería López Quiroga.

Y pasamos, mareados, a tres dibujos de José María Velasco, emparentados de alguna manera sorprendente y hasta mágica, difuminada, con los estallidos de piedra de Siqueiros. Los mantenemos a la vista y nos conducen a 1903 y 1905 cuando los parajes y sitios visitados se mantenían estáticos, como monumentos, bajo el sol del valle y sumidos en una comarca que se hizo eterna gracias a las habilidades de Velasco y a las montañas que aun hoy, tras muchos siglos, la resguardan.

Hoy nos preguntamos nuevamente si esos mundos desbordados dentro de las habilidades de las manos de Rodolfo Zanabria indican que dedos, goteos de tintas, disolución de colores, secretos bien fundados, afluencia de formas van percibiéndose a sí mismos y si la mente del artista, gracias a tan notables habilidades de manos y dedos, se halla todavía diluida en los cuadros, en ciertos animales deslavados, parecidos a una vaca, una amiba, una culebra; esos colores y rayas que van ensanchándose en el plano de la hoja como si fuese un gallo herido de muerte o un caballito de mar jugando con las ondas del agua, o bien salta nuestra atención hacia dibujos que simulan estallidos fantasiosos de otro cuento o de otra persona convertida en niño o bien la hilvanada crin de un caballo amarillo en plena carrera.

Zanabria parecía disolverse él mismo en cada dibujo, en cada obra y así dotaba de vida para siempre a esos trazos venidos de no sé cuál realidad escondida o misteriosa siempre limpia: envolvía como los mejores artistas a la realidad en una lluvia de rayas y trazos anaranjados, morados que parecían lloverle a un cuerpo en contorsión o a un santo caminante o tal vez a las notas de la música de un baile que sigue sonando y siendo pegado a las rayas y cruces asidas a las paredes de la existencia.

Me vuelco en la realidad: cualquier padecimiento, como las fantasías y sueños inasibles, parece decirnos Takanashi, termina en el higiénico escenario de un bar metropolitano. De pronto me descubro en Tokio (¿o es un sueño?) y me quedo asido a una enorme metrópoli brillante (¿o es un sueño?). Estamos en el aquí y ahora. Necesitamos inventar nuevas fantasías… blogueras, en serie, en serio.

Yutaka Takanashi. Bares 3, s/f, cibachrome. Foto: Galería López Quiroga.

Todo esto y más lo anda uno padeciendo cuando se convocan tantas obras y realidades y se reúnen en un solo espacio que cobra o gasta o recupera tanta vida que se parece al estallido de una angustia interminable. Ahora puede explicarlo en palabras. Mañana ya no, aunque quien viva tantas cosas en un solo cuadro se convierta, sin duda, en un especialista. Me parece que la distancia del tiempo y de la vida me hizo respirar tranquilo: rehice el monólogo obsesivo que siempre traigo dentro.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Coordina la revista electrónica Imágenes.

**Curador de arte y galerista.

Inserción en Imágenes: 04.12.14.

Imagen de portal: Rodolfo Zanabria, C-B-9, 1997, pastel/papel. Foto: Galería López Quiroga.

Temas similares en Archivo de artículos.