Caminar, caminar

Hugo Arciniega Ávila*

huarav@prodigy.net.mx

Qué poderosa fascinación debían ejercer estos relatos en los espíritus selectos y proclives de las masas desheredadas y oprimidas. Quizás la misma que ejerce en nuestro tiempo la figura del guerrillero que fusil al hombro remonta la sierra entonando cantos de revolución.

Eduardo Báez Macías, 1981.[1]

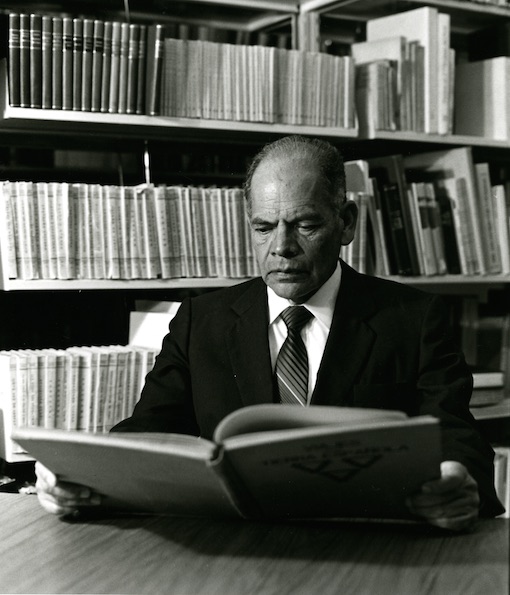

El doctor Eduardo Báez Macías en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas. Foto: Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

LAS LÍNEAS QUE SIGUEN están escritas con la tinta del respeto, la gratitud, el afecto y justificado reconocimiento a las contribuciones hechas por el doctor Eduardo Báez y Macías a la historia del arte y de la arquitectura mexicanos.

I. La montaña: caminar, caminar

El señor Juan Pacheco, responsable del archivo de la antigua Academia de San Carlos durante años, recordaba –en alguna de las presentaciones editoriales que tuvieron lugar en la Facultad de Arquitectura de la UNAM– al doctor Báez como organizador de las célebres excursiones en busca de las ermitas construidas en los albores del siglo XVII para que los miembros de la Orden del Carmen pudieran reflexionar en la soledad de los bosques de Cuajimalpa. En efecto, desde su juventud, ascender por acusadas pendientes fue para Eduardo Báez un placer que se le fue volviendo costumbre. En la cuarta y quinta décadas del siglo XX, la mancha urbana de la Ciudad de México aún no invadía la cordillera que la contiene; era posible conseguir agua y alimentos en los entonces apacibles pueblos de las laderas. Así, forjó la costumbre de caminar y caminar, lo mismo en las faldas del cerro dedicado a san Miguel arcángel que en un casi deshabitado Pedregal; o por el barrio universitario y contornos que se iban dilatando.

En los patios de la Escuela Nacional Preparatoria, establecida en San Ildefonso, coincidió con Elisa García Barragán (Ciudad de México, 1936-2019) y Jorge Alberto Manrique (Ciudad de México, 1936-2016), dos generaciones más jóvenes que la suya. Entonces no se trabó amistad, ni pensó que años después los tres convergerían en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; Eduardo Báez no eligió la historia como primera opción profesional, sino las leyes, licenciatura que cursó en el edificio frontero, en los reformados claustros de Santa Catalina de Siena. Al tiempo en que se adentraba en la naturaleza de códigos y reglamentos, mantuvo el temprano gusto por la literatura universal a través de los austeros volúmenes que forman la colección Austral, que desde Buenos Aires llegaban a la librería de Robledo en un Centro dedicado a las actividades comerciales que todavía no recibía la denominación de “histórico”. Con la tesis: La intervención colectiva y la comunidad internacional obtuvo el título de abogado en 1958. De aquella, su Ciudad de México recordaba, entre otros aspectos plenos de vida y color, que junto a la casa de su abuela pasaba un río que estaba habitado por patos y ranas, seguramente un afluente del río de La Piedad, que ahora transcurre bajo las transitadas calles de la colonia de Los Doctores.

Estudio de contrafuertes en la ermita de San José. Parque Nacional Desierto de los Leones, Cuajimalpa, Ciudad de México, ca. 1980. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

II. La empresa cortesiana: caminar, caminar

La práctica de la abogacía resultó más bien breve, ya que el sentirse obligado a ejecutar un desahucio lo conmovió y cuestionó profundamente. Aunque de aquella formación mantuvo siempre los principios de legalidad, de los que ya como universitario echó mano en más de una ocasión cuando fue miembro de las comisiones dictaminadoras de las facultades de Arquitectura y Artes Plásticas y de los institutos de Investigaciones Históricas e Investigaciones Bibliográficas. El conocimiento del latín, por otra parte, ayudó a acercarlo al fondo de origen de la Biblioteca Nacional, que ocupaba la iglesia de San Agustín. Con un ademán sobre el escritorio, me describía la tersura de las mesas de caoba dispuestas en la enorme nave que cumplía, obligada, como sala de lectura principal. Al tocar el tema de los fondos conventuales, que conoció repartidos entre el coro y las antiguas capillas laterales cerradas con finas rejas de madera, expresaba una especial gratitud al licenciado Eugenio Maldonado, el maestro que le mostró acervos que le resultaron fascinantes. Atestiguó el traslado de aquellos tesoros bibliográficos a su nueva sede en el Centro Cultural Universitario.

El Archivo General de la Nación resultó decisivo en su vida, pues ahí logró combinar dos de sus intereses intelectuales: las leyes y la historia. De acuerdo con el historiador Ignacio Rubio Mañé (Mérida, Yucatán, 1904-Ciudad de México, 1988), director de la institución: la formación del abogado Báez y Macías resultaba idónea para encausar las solicitudes de los campesinos que, provenientes del interior de la República, acudían al Archivo en busca de antiguos títulos que les permitieran acreditar la propiedad de tierras y aguas, entre otros derechos. Llegó a ser jefe de la Sección de Investigaciones Históricas, puesto que dejara vacante el bibliófilo Ernesto Lemoine Villicaña (Ciudad de México, 1927-1993). A las doce en punto, me decía, “nos tomábamos un descanso para sacudir el polvo de los sacos y salir a fumar al patio de honor de Palacio Nacional”, pues las series documentales se hallaban justo en el cuerpo que mira hacia la calle de Corregidora. No era raro ver pasar al presidente en compañía de uno o de varios secretarios de Estado. Durante uno de esos recesos conoció a los historiadores Heinrich Berlin (Fürth, Baviera, 1915-Ciudad de México, 1988) y Efraín Castro Morales; con el primero entabló una larga y productiva amistad. Una vez concluida la intensa jornada dedicada a la investigación documental, el debate se trasladaba al café Habana, en la esquina del Paseo de Bucareli y Morelos, en donde se les sumaban escritores, músicos y editorialistas de las secciones de cultura de los diarios capitalinos. No olvidemos que este establecimiento era el corazón del barrio de los periodistas y que el estudio de Berlin se encontraba a pocas cuadras de ahí. En una asociación de ideas, se tomaba unos segundos para evocar el intenso olor a tinta que percibía al visitar a su padre en una estruendosa rotativa.

Al mediar la década de los sesenta comenzó a publicar los avances de su investigación sobre los censos de 1753, levantados en las ciudades de México, Puebla, Valladolid, Antequera de Oaxaca, Santiago de Querétaro y San Luis Potosí; eran parte de un estudio que años más tarde constituiría toda una línea de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En los coloridos planos que examinaba descubrió su interés por el dibujo.[2] Aquella cotidianidad quedó rota a causa del movimiento estudiantil de 1968, momento en que se encontró con dos arquitectos que buscaban un cambio en los métodos de enseñanza del arte-ciencia: Ramón Vargas Salguero y Carlos Chanfón Olmos (Ciudad de México, 1928-2002). Este último, que había sido nombrado director de Monumentos Históricos en el INAH, lo llamaría, en 1974, al ex convento de San Diego Churubusco para apuntalar el área de Historia del Arte de la Escuela Nacional de Conservación, proyecto académico al que, con los años, se fueron sumando otros investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas. El doctor Báez recordaba: “nos reuníamos semanalmente para hablar sobre tratadística arquitectónica; revisamos las ediciones que el doctor Chanfón adquiría en Europa para la biblioteca del entonces centro internacional de restauro. Compraba muchos libros sobre castillos medievales. Entre otros estudiosos asistían Xavier Moyssén Echeverría (Morelia, Michoacán, 1924-Ciudad de México, 2001) y Leonardo Icaza Lomelí (Ciudad de México, ¿?-2012).”

El doctor Eduardo Báez en las ruinas de la ermita de San Juan de la Cruz. Parque Nacional Desierto de los Leones, Cuajimalpa, Ciudad de México, ca. 1980. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

III. Francisco de la Maza y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM: caminar, caminar

Las deslumbrantes conferencias impartidas en Mascarones, pero sobre todo los recorridos por diferentes ciudades y monumentos virreinales a cargo de Francisco de la Maza (San Luis Potosí, San Luis Potosí, 1913-Ciudad de México, 1972), en ese entonces nuevo titular de la cátedra de arte colonial en la Facultad de Filosofía y Letras, atrajeron a Eduardo Báez a un activo grupo de discípulos, en donde conoció y forjó una amistad de vida con Xavier Moyssén. No obstante, fue en los salones del Archivo General de la Nación en donde De la Maza y Báez comenzaron a intercambiar ideas sobre diferentes fondos documentales. Un trato que se fue estrechando a partir de la defensa del archivo del Hospital de Jesús. Se tenía noticia de que varios documentos de este acervo de carácter privado habían sido sustraídos y puestos a la venta en Europa. Francisco de la Maza, miembro destacado del Instituto de Investigaciones Estéticas, buscaba que los fondos más antiguos quedaran bajo la tutela del Estado. Éste es el origen del libro El edificio del Hospital de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción, que apareció como sexto número de la colección Monografías de Arte en 1982.[3] Con esta publicación se cumplían dos objetivos: llamar la atención sobre el valor artístico de los dos grandes patios y del artesonado de la sacristía, que habían quedado atrapados en la envolvente funcionalista proyectada por José Villagrán; y destacar el complejo proceso constructivo de iglesia y hospital a partir de las fuentes recuperadas. Una metodología que ha sido “reinventada” en varias ocasiones.

Alentado por De la Maza, en 1960, a los 29 años, Báez y Macías inició una segunda carrera: Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Conocía la institución por medio de los relatos de personas que le eran muy cercanas y por haberse integrado ya a algunas de las actividades de la Facultad. Con la tesis “Fray Andrés de San Miguel, arquitecto y escritor” se tituló con honores, cinco años más tarde. Considero oportuno reproducir aquí parte de la dedicatoria que dejó en las primeras páginas:

Al maestro Francisco de la Maza quiero manifestar mi agradecimiento por haber dirigido […] este estudio. Suya fue la iniciativa para emprender esta tarea en la que, hasta donde es posible, pugnamos por deshacer la injusta ignorancia en la que se ha mantenido al lego carmelita fray Andrés de San Miguel, arquitecto y tratadista. A él se debe, también, el haber dado los primeros pasos para paleografiar el extenso manuscrito que contiene las obras de este fraile arquitecto, existente en la Universidad de Austin, durante su estancia en aquella ciudad y que yo no he hecho sino continuar y concluir. A él debo, en fin, en su carácter de auténtico maestro e investigador, haberme contagiado del entusiasmo suficiente para llevar a cabo esta pequeña aportación para el estudio de la Historia de la Ciencia y de la Arquitectura en la Nueva España, despejando un poco el polvo acumulado sobre el nombre y el cartapacio de Andrés de San Miguel.[4]

En los agradecimientos incluyó también a Heinrich Berlin por todas las referencias que le compartió sobre la Orden del Carmen, todas ellas minuciosamente registradas en aquel “celebre fichero” que acabó por perderse. Los párrafos seleccionados confirman su ya característica modestia y el reconocimiento que guardó siempre al doctor De la Maza. Durante muchos años un retrato del destacado historiador potosino ocupó el muro sur de su cubículo en la Ciudad Universitaria. En un mundo carente de catálogos digitales, repatriar y dar a conocer los documentos que se conservaban en repositorios extranjeros era considerado un deber de los historiadores universitarios. En la tesis de licenciatura ya se advierte una temprana intención de relacionar a la historia de la ciencia con la historia de la arquitectura, aspecto que trataré en otra oportunidad. Hasta aquí es importante destacar que el alarife fray Andrés de San Miguel lo volvió a conducir hasta las puertas de los “santos yermos de la Orden del Carmen”, conjuntos armoniosos destinados al silencio, la reflexión y la contemplación de la obra “del gran arquitecto del Universo”.

El doctor Eduardo Báez y sus hijos en el Parque Nacional Desierto de los Leones, Cuajimalpa, Ciudad de México, ca. 1980. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

IV. Los Santos Desiertos y “la escapatoria de un mundo que se hace intolerable”: caminar, caminar

Es claro que la parte más conocida de la amplia producción académica del doctor Eduardo Báez son los once volúmenes que dedicó al archivo de la academia ilustrada que en el México independiente se fue transformando en Escuela Nacional de Bellas Artes. Se trata de obras producto de un encargo de Justino Fernández (Ciudad de México, 1904-1972) que, como ya se advierte, cumplió a cabalidad. Sin menoscabo de esta ardua y utilísima labor, invito al lector a repensar las contribuciones hechas a la comprensión del arte novohispano, en especial al entendimiento del yermo carmelitano desde el misticismo de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, propuesta que quedó enunciada en el libro El Santo Desierto, jardín de contemplación de los carmelitas descalzos en la Nueva España, publicado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM hace casi 40 años.[5]

A través de la lectura se confirma una fascinación por aquellas arquitecturas dispuestas en las montañas, cubiertas de niebla y cercadas por el muro “de la excomunión”, barrera pétrea que buscaba evitar que “el mal”, encarnado en los otros, en los campesinos y en los carboneros de Cuajimalpa y Tenancingo, México, irrumpieran en la vida contemplativa de los carmelitas descalzos. Ahí aparecen elementos recurrentes también en sus recuerdos: “senderear por el bosque para hallar la ruina o identificar sobre el barro las huellas de uno de los últimos venados que habitaron el lugar”. En el Santo Desierto de los Leones descubrió otra faceta de fray Andrés de San Miguel, la austera pero contundente presencia que asignó a las ermitas que súbitamente aparecen en los claros del cerrado bosque. Sutiles construcciones en donde una austera pero armónica relación entre los elementos constructivos contribuyó a incrementar el dramatismo del entorno y crear un singular paisaje.

El Santo Desierto es un libro que escribe en plena madurez, en la cuarta década de vida, una vez que ha transcrito y estudiado el tratado de Andrés de San Miguel y ya ha identificado en la Howard-Tilton Memorial Library de la Universidad de Tulane otra fuente fundamental para el conocimiento de la Orden del Carmen, la crónica Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano: mina rica de exemplos y virtudes en la historia de los carmelitas descalzos de la provincia de la Nueva España; descubierta cuando escrita por fray Agustín de la Madre de Dios, religioso de la misma orden, que dará a conocer pocos años después.[6]

Se aproximó a esa peculiar tipología conventual desde dos preguntas concretas, ¿su planta y disposición representan el hortus conclusus presente en la ideología judeo-cristiana? ¿En dónde reside ese jardín cerrado afuera, en las laderas cubiertas de oyameles o en el interior de los miembros de la orden, es decir, en el “alma”? Aunque la descripción de edificios, retablos, esculturas y pinturas es parte de una metodología que busca hacer dialogar a las partes con el todo, su historia de la arquitectura es absolutamente interpretativa. Estas investigaciones contribuirán a que el Estado se ocupara de la restauración del conjunto de Cuajimalpa; del ubicado en las inmediaciones de Tenancingo, México, lo hacía la propia orden, bajo su asesoría. Intervención que celebra, a pesar de que en el proceso las celdas aisladas perdieron su cualidad de “ruina”.

Claustro principal en el Santo Desierto de Tenancingo, México. ca. 1980. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

La materialidad de los edificios le es significativa en tanto permite acceder al pensamiento de la época, a la geometría de la iglesia y el claustro, caracteres de un lenguaje hermético apenas compartido por los iniciados entre los que siempre buscó contarse. Para argumentar se vale lo mismo de las fuentes escritas que de una pintura que data de 1420, atribuida al “Maestro del Rhin”, conservada, al otro lado del Atlántico, en Frankfurt; o del grabado de Gregoire Huret publicado en París en 1632, que descubrió en la biblioteca de San Agustín, o de la obra Commentariorum in Librum Psalmorum…, del jesuita Joannis Lorini,[7] una obra que, nos aclaraba, había pertenecido a la biblioteca de Cuajimalpa. Su historia del arte partía del estudio de las series documentales que le permitían identificar un problema concreto, pero para la solución había que construir relaciones entre espacio e imagen bajo una proyección diacrónica. Aquí nos conduce por la soledad de los primeros ermitaños en el desierto real, “paraíso de los anacoretas”, y no por el alegórico espacio edificado durante los primeros años del siglo XVII en la Nueva España. La segunda edición de la obra la pensaba acompañada de planos; también se quedó en proyecto un video que ayudara a la lectura de aquellos espacios desde los textos de los fundadores de la Orden, tal y como lo dejó asentado en el último capítulo de la obra.

En esta primera y única edición de El Santo Desierto dejó varias claves sobre la manera como pensaba se debían usar las imágenes en sus publicaciones:

Quisiera yo decir más de los patios del convento [Tenancingo], de soledad no perturbada, en donde el sol tibia el enladrillado de los pisos y aviva la variedad cromática de las fuentecillas, las buganvilias y las clavelinas que se abren absorbiendo su calor, pero prefiero que esta vez sean las fotografías a color que publicamos las que transmitan al lector la sensación más vivida de la belleza de estos rincones que convidan a la meditación.[8]

Varios de los recorridos por los Santos Desiertos los hizo en compañía de Pedro Cuevas, fotógrafo a quien también guardó especial aprecio, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas. De Cuevas conozco sólo una pequeña parte de los registros visuales que hizo para otros investigadores. Como se consigna en la portada de El Santo Desierto…, él hizo las tomas que permiten identificar lo expuesto por el autor. Gracias a la generosa colaboración del licenciado Gerardo Vázquez Miranda, coordinador del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, es posible dar a conocer aquí las imágenes que nunca se pensó entregar a la Imprenta Universitaria. Se incluye la que muestra al doctor Báez contemplando, absorto, las ruinas de la ermita de San Juan de la Cruz. ¿Imaginándola en pie? Estas visitas, carentes de fechas precisas, la compartió también con sus hijos; al margen de los derruidos edificios, fotógrafo Cuevas quiso registrar escenas de serena convivencia familiar.

¿La muerte aparece al final del camino? Es el destacado profesor universitario el que anticipó la respuesta cuando escribió:

Pero el Santo Desierto es también una imagen del hortus conclusus en su sentido de jardín edénico, como espacio cerrado destinado únicamente a los ermitaños que lo habitan como si fuera, por encima del mundo, un paraíso de anacoretas. Idea ya antiguamente recogida por un maestro fresquista en el camposanto de Pisa, en El triunfo de la muerte, donde contrastan la fragilidad de la vida profana de los cortesanos, que se detienen consternados frente a los ataúdes en que se pudren los cadáveres de tres príncipes, con la serena actitud de los anacoretas que en su agreste refugio han superado la preocupación de la muerte.[9]

Cuando, años atrás, le propuse que sus numerosos alumnos, colegas y amigos lo homenajearemos públicamente, me respondió con firmeza: ¿Que ya quiere que me muera? No se lo volví a proponer. Por fortuna logró publicar la mayor parte de sus textos. La discusión sobre sus aportes está abierta. Mi propósito aquí es situar tres elementos constantes en su vida: el ascenso a la montaña, el estudio del templo y la escuadra de fray Andrés de San Miguel, actividades que seguramente continúa realizando al amanecer, ahora en un jardín abierto.

En memoria de Eduardo Báez Macías (Ciudad de México,

5 de abril de 1931-27 de septiembre de 2020). I

Hugo Arciniega Ávila, Diálogo con san Miguel Arcángel. Iglesia de Jesús de Nazaret en la Ciudad de México, febrero de 2012.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Inserción en Imágenes: 12 de noviembre de 2020.

Imagen de portal: Estudio de volúmenes en la ermita de Santa Teresa de Ávila. Parque Nacional Desierto de los Leones, Cuajimalpa, Ciudad de México, ca. 1980. Foto: Pedro Cuevas. Archivo fotográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Temas similares en Archivo de artículos.

[1] Eduardo Báez Macías, El Santo Desierto, jardín de contemplación de los Carmelitas Descalzos en la Nueva España, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1981, p. 8.

[2] Los artículos que publicó en el Boletín del Archivo General de la Nación (BAGN) son:

E. Báez Macías, “Tres mapas de los siglos XVII y XVIII, sobre la ciudad de Salvatierra. Introducción y notas”, en BAGN, t. VI, núm. 4, 1965, pp. 669-711.

–––––, “Planos y Censos de la Ciudad de México, 1753”, en BAGN, t. VII, núms. 1-2, 1966, pp. 407-484.

–––––, “Planos y Censos de la Ciudad de México, 1753 (Segunda Parte)”, en BAGN, t. VIII, núms. 3-4, 1967, pp. 485-1156.

––––,“Ordenanzas para el establecimiento de alcaldes de barrio en la Nueva España. Ciudades de México y San Luis Potosí”, en BAGN, t. X, núms. 1-2, 1969, pp. 51-125.

–––––, “Ordenanzas para el establecimiento de alcaldes de barrio (Continuación)”, en BAGN, t. XII, núms. 1-2, pp. 59-128.

[3] E. Báez Macías, El edificio del Hospital de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas (Monografías de arte 6), 1982.

[4] E. Báez Macías, “Fray Andrés de San Miguel, arquitecto y escritor”, tesis de licenciatura en Historia, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 1965. El estudio fue enriquecido y ampliado para dar origen al libro: Obras de Fray Andrés de San Miguel, Introd., notas y versión paleográfica de Eduardo Báez Macías, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1969. Edición que apareció en el rectorado del ingeniero Javier Barros Sierra.

[5] E. Báez Macías, El Santo Desierto…

[6] E. Báez Macías, versión paleográfica, introd. y notas. Tesoro escondido en el Monte Carmelo Mexicano: mina rica de exemplos y virtudes en la historia de los Carmelitas Descalzos de la provincia de La Nueva España; descubierta cuando escrita por fray Agustín de la Madre de Dios, religioso de la misma orden, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986.

[7] Joannis Lorini, Commentariorum in Librum Psalmorum…, vol. I, León, Francia, Sumptibus Horatii Cardon, 1720.

[8] E. Báez Macías. El Santo Desierto…, p. 30.

[9] Ibid., p. 34.